故人が亡くなって1年後の命日に執り行われる「一周忌」は、年忌法要のなかでもとくに重要とされています。今回は一周忌の意味や、施主が行うべき準備、謝礼やお返しなどの相場について解説します。

一周忌とは?

一周忌法要とは、故人が亡くなってから1年後の命日に行われる年忌法要のことで、ご遺族にとって大きな節目です。本来は四十九日法要の次は百箇日法要なのですが、現代では参列者の都合を考慮して百箇日法要はせず、一周忌法要を行うことが一般的です。施主は一周忌法要に向けて、日程や会場決め、お布施の用意など、さまざまな準備を行います。

一周忌と一回忌の違いについて

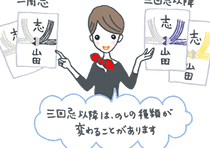

「一周忌」と「一回忌」は響きが似ているため混同されがちですが、まったく違う意味を持っています。先に述べたように、「一周忌」は故人が亡くなってから1年後であるのに対し、「一回忌」は亡くなった日、つまり命日そのものを指し、翌年以降は二回忌、三回忌と数えます。

つまり、故人が亡くなった日は「一回忌」、翌年の命日は「二回忌」であり「一周忌」でもあるということです。

年忌法要について

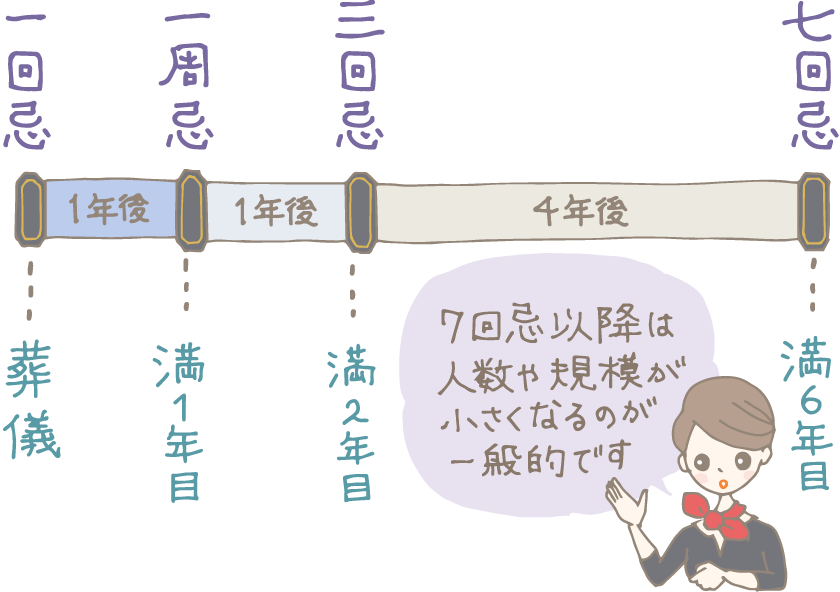

年忌法要は亡くなった年を含めて数えますので、2年後に「三回忌」、6年後に「七回忌」を営みます。三回忌までは親族以外の親しい方も含めて招待することもありますが、七回忌以降は親族のみで営まれることが多いようです。また、亡くなった日は「月命日」、亡くなった月日は「祥月命日」と呼びます。この「祥月命日」に年忌法要がおこなわれますが、最近は出席者の都合に合わせ、祥月命日まえの「土日」などに行われることが多いようです。

「祥月命日」とは?

あらためて、「祥月命日」について解説します。「祥月命日」は「しょうつきめいにち」と読み、故人様の一周忌以降1年に1回訪れる、故人様が亡くなった没年月日と同じ月日のことです。2025年7月5日に亡くなった方の場合は、以降毎年訪れる「7月5日」が「祥月命日」となります。

名称の由来には諸説ありますが、「正月(しょうつき)」と省略してしまうと「正月(しょうがつ)」と混同してしまうため変化した説、忌明けはめでたいという中国の考え方を引用し、同様の意味をもつ「祥」を用いて「祥月」とした説などがあるようです。

「◯周忌」「◯回忌」の数え方

年忌法要は、命日から一年後の一周忌、その後の三回忌、七回忌、十三回忌と続きます。「周」「回」と、異なる漢字があてられていることがポイントです。「◯回忌」は亡くなった日を含めて数えるため、亡くなってから2年後が三回忌、6年後が七回忌、12年後が十三回忌となります。

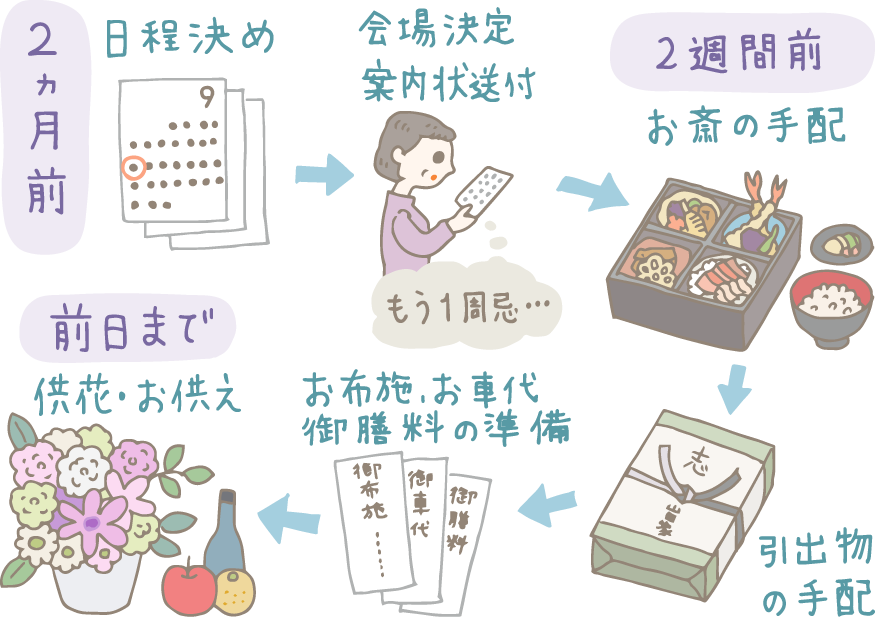

一周忌法要の準備:2ヶ月前から

一周忌法要は事前準備が多くあります。喪主・施主は親戚・親族と相談して進めていくとよいでしょう。法要の準備は余裕をもって2ヶ月前から、遅くとも1ヶ月前には着手します。

1 菩提寺と日程を相談する

菩提寺(ぼだいじ。お墓があるお寺)と相談して、一周忌法要の日程を決めましょう。命日が平日にあたって都合が悪い場合には、ずらすことも可能です。ただし、命日のあとではなく、直前の土日祝日などに前倒しするのが習わしです。菩提寺や出席者の予定も踏まえて検討してください。お寺と予定が合わない事態を避けるため、とくに土日祝日を希望する場合は、1ヶ月前には予約相談をするのがおすすめです。

お寺とのお付き合いがない場合は、親戚・友人などからお寺を紹介してもらうほか、葬儀をお願いしたお寺に相談することもできます。

最近ではインターネット上で僧侶(お坊さん)を手配できるサービスもあります。

2 会場を決める

一周忌法要の会場をどこにするかを決めましょう。菩提寺、自宅、斎場、ホテルなどの選択肢があります。法要ではお墓参りをするため、お墓のある場所からアクセスのよい会場を選びます。

3 出席者への案内、または案内状の送付

出席者へ一周忌法要の案内をします。遺族と親族のみなど小規模な法要は電話でお伝えしても構わないのですが、案内状があれば日時や場所の伝え間違えが防げます。仕事の関係者も含めるなど規模が大きい場合や、ふだん遺族とのお付き合いのない方を招待する場合には、葬儀の受付名簿などを参考にして案内状を作成しましょう。案内状は法要の1ヶ月前を目安に送付し、出欠の連絡を2週間前までにいただくのが一般的です。

一周忌法要の準備:2週間前

一周忌法要の2週間前くらいから、より具体的な準備に入ります。

1 お斎(おとき)の手配

一周忌法要のあとは会食を開くのが一般的で、この会食をお斎(おとき)といいます。

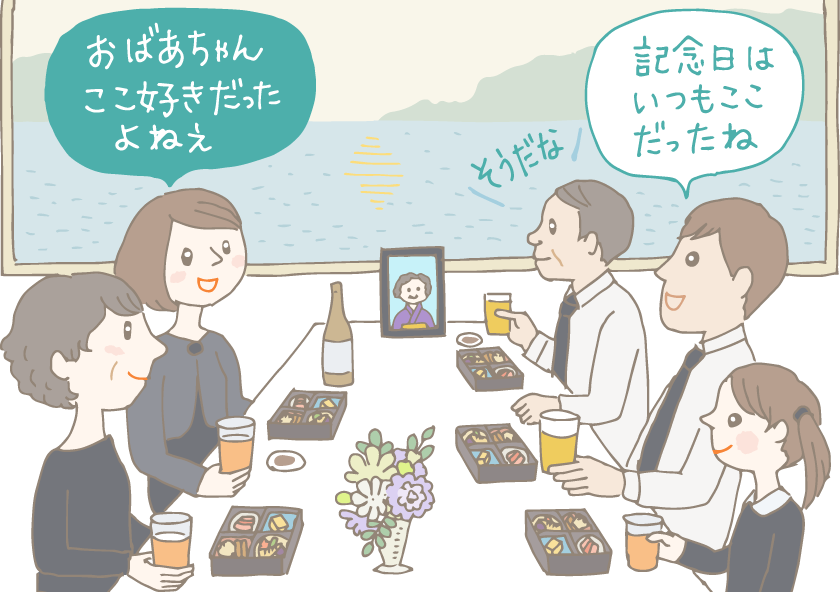

法事の後に行われる食事会のことをお斎(おとき)といいます。僧侶や参列者に対する感謝の気持ちを伝えるために、施主によって設けられます。お斎は故人を偲びながら思い出を語りあう大切な時間です。

参列者がスムーズに移動できるように、法要の会場から近い場所を選びましょう。寺院で法要を行う場合は、寺院の会館などを利用できます。自宅や料亭、レストランも選択肢のひとつです。自宅を会食会場にする際には、仕出しの法要弁当などを予約しましょう。

かつてのお斎(おとき)では精進料理が一般的でしたが、最近ではこの限りではありません。ただし、伊勢海老や鯛といったおめでたいイメージの食材は避けます。また、参列者の年齢などを踏まえて、ご高齢者が多い場合には脂っこいものや硬いものも避けると親切です。

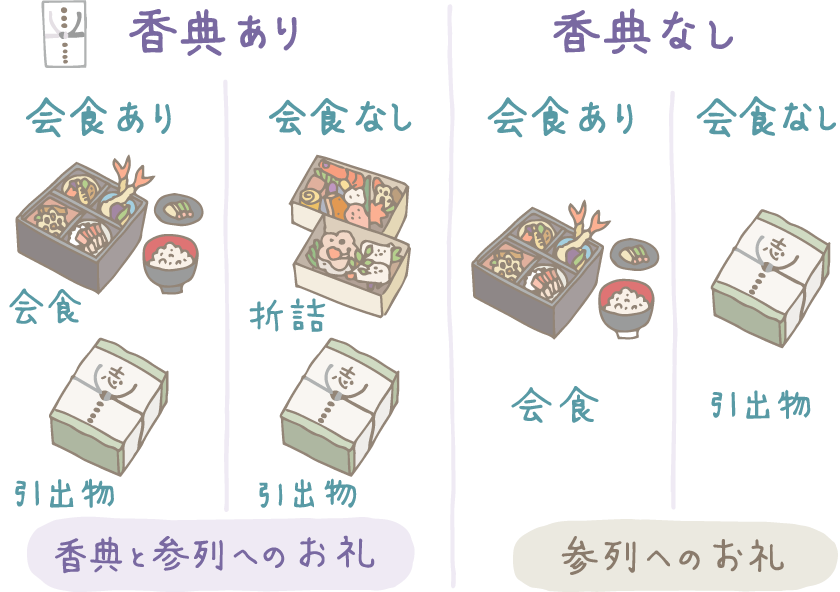

お斎(おとき)を行わない場合は、引出物とともに酒の小瓶や折詰弁当を用意します。

2 引出物の手配

四十九日を過ぎたら「香典」「香典返し」とは言いません。

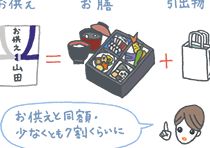

「香典」というのは亡くなった方が仏になる前、四十九日までのお供えのことを言います。それ以降の法事でもつい「香典」「香典返し」と言ってしまいがちですが、「お供え(御仏前)」「引出物」に呼び方が変わることを覚えておきましょう。

香典返しとは、お通夜や葬儀で故人にお供えいただいた香典へのお返しとして、弔事を滞りなく終えた感謝の気持ちを込めて贈る品のことです。

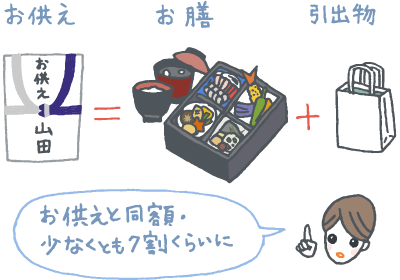

一周忌でも「参列する側は金品のお供えをする」、「喪家側はお膳と引出物でお返しする」のが一般的です。香典返しは、いただいた香典の半額程度を目安にする「半返し」がよく知られていますが、一周忌は「お膳+引出物でいただくお供えと同額から、少なくても7割程度になるように」と言われます。

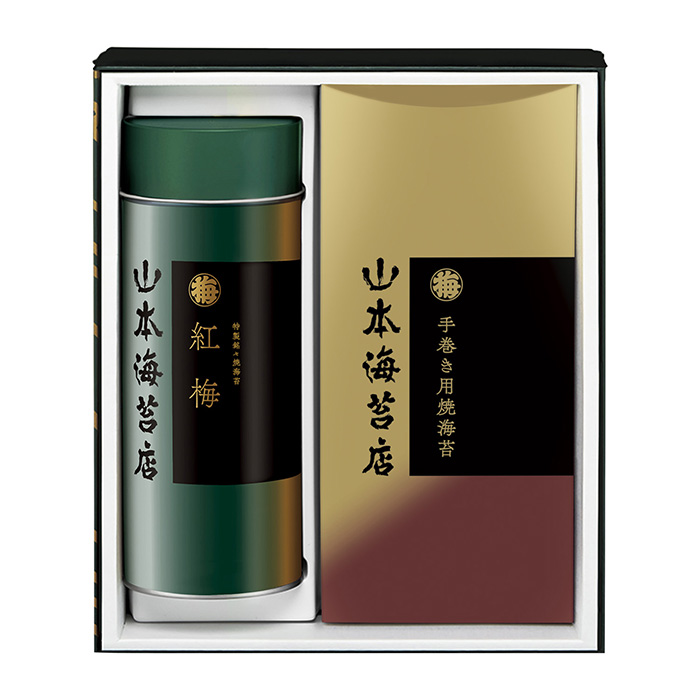

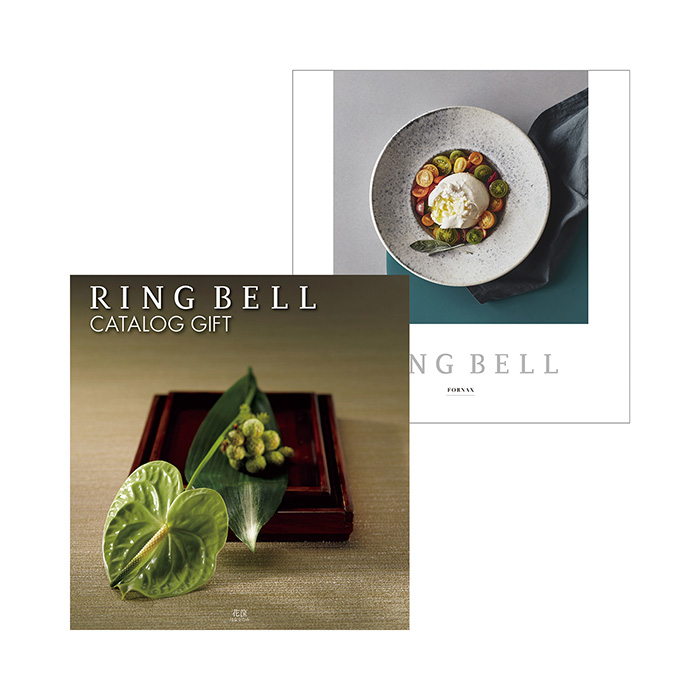

一周忌法要の引出物の選び方は香典返しと同様で、お茶やのりなどの乾物、石鹸や洗剤などの「消えもの(使ったらなくなる生活用品)」が適しています。そのほか、出席者の荷物にならないように、カタログギフトをお渡しするのもおすすめです。肉や魚そのものを使っているお返しや賞味期限の短い食品は、基本的に避けるようにしましょう。ほかにも金額がわかってしまう商品券やギフトカードなども法事の「お返し」に適していません。

一周忌法要では、引出物の熨斗(のし)の表書きは「粗供養」「志」などとし、水引は黒白か双銀の結び切りを用います。

3 お布施、お車代、御膳料の準備

僧侶にお渡しするお礼には、お布施(お経料)、お車代、お膳料があり、ケースに応じて用意します。金額の相場は以下の表のとおりですが、地域やお寺、宗派、菩提寺の有無によって異なる場合があるため、事前にお寺に聞いておくと安心です。

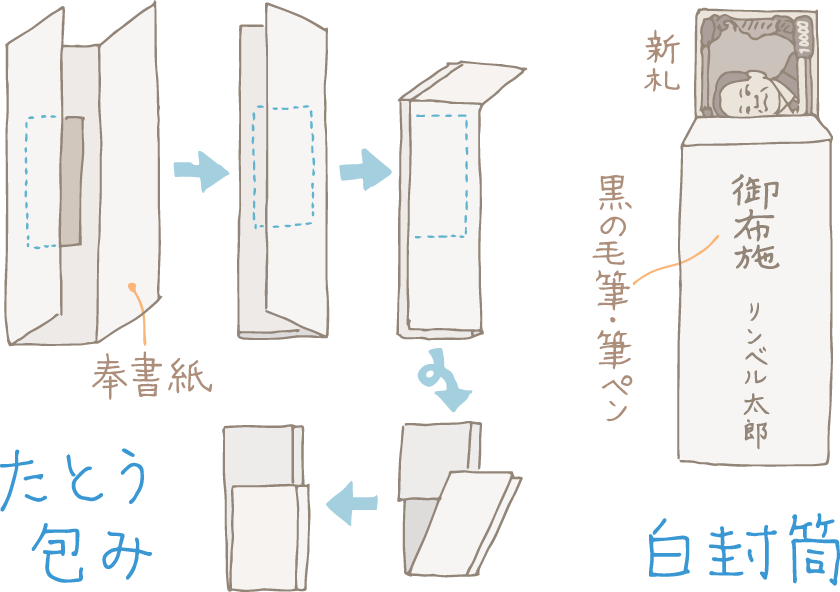

一周忌法要のお布施、お車料、お膳料の包み方は2通りあり、郵便番号記入欄のない白い封筒が最も多く用いられています。二重封筒は「不幸が重なる」を連想させるため、避けましょう。また、僧侶にお渡しするお金は不祝儀ではないので、表書きは黒墨を用います。

- 白い封筒(郵便番号記入欄などのない、真っ白なもの)

- お札を半紙で包んでから、奉書紙(ほうしょし・ほうしょがみ)に包む

封筒の裏には、左下に住所・電話番号を書き、その横に一段下げて、封入した金額を書きます。その際、旧字体の漢数字を用いて「金 ○萬円」などと書きます。

ただし、本来の意味では金額の記載は不要です。近年では寺院の経理・税務の関係上書いたほうがよいケース、従来どおり記載が不要なケースなどさまざまな状況が想定されるので、こちらも事前に確認しておいた方がいいでしょう。

お渡しするタイミングは、法要が終わって僧侶が退出するときか、お斎(おとき)に同席する場合には会食後にお渡しします。小さなお盆などに載せてお渡しするとより丁寧です。

お布施:2〜3万円

僧侶への謝礼です。白い封筒が一般的ですが、もし水引をかける場合は、双銀もしくは白黒の水引のついた封筒(関西では黄色と白の水引きも)が用いられます。表書きは上段に「御布施」「お布施」「御礼」「御経料」、下段に施主の氏名もしくは姓(「〇〇家」)と記入します。

お車代:5,000~1万円

いわゆる交通費のことですが、謝礼の意味合いもあるため実費ではありません。ただし、「僧侶の寺院で法要を行う」「遺族が自家用車などで送迎する」「遺族がタクシーを手配し、実費を直接タクシー会社に支払う」という場合は、お車代は不要です。

表書きは上段に「御車代」、下段に施主の氏名もしくは姓(「〇〇家」)と記入します。

お膳料:5,000~1万円

僧侶がお斎(おとき)を辞退した場合に、食事の代わりに用意します。表書きは上段に「御膳料」、下段に施主の氏名もしくは姓(「〇〇家」)と記入します。

4 供花、お供えの手配

供花(仏壇にお供えする花)やお供え物は、前日までに手配しておく必要があります。一周忌法要では、出席者は金封かお供え物のどちらかを持参してくださいます。

供花は四十九日法要までは白い花が選ばれますが、一周忌法要では淡い色や明るい色合いの花もよいとされます。鮮やかな色や、香りの強い花は避けて選んでみてください。

お供え物は、カットされていない果物やお菓子、お茶、ジュース、ビールやお酒などのうち、常温保存が可能なものが適しています。肉や魚は殺生につながるので、故人がお好きなものであってもお供えできません。

一周忌では、お膳と引出物でお返しをするのが一般的です。以下の記事を参考にしてみてください。

一周忌法要の流れ

一周忌法要は、以下の流れで行うのが一般的です。

一周忌のお返しにおすすめの品物

ここでは、一周忌のお返しにおすすめの品物を紹介します。

一周忌のお返しの相場

一周忌のお返しの相場は、いただいたお供えの半分〜7割程度(引き出物代+会食代)となっています。ただし、いただいたお供えと同額程度を相場としている地域もあるため、家族や親戚に事前に確認するとよいでしょう。

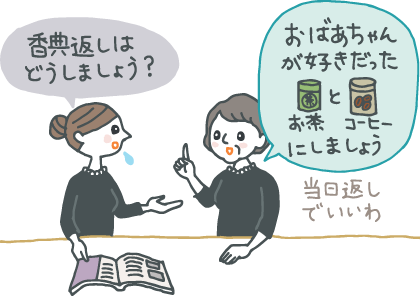

一周忌のお返しには消え物がおすすめ

一周忌のお返しには、お茶やお菓子などの消え物や、海苔などの乾き物がおすすめです。消え物には「悲しみを残さない」という意味があり、一周忌のお返しとしてよく選ばれています。お菓子は包装になっているものや、賞味期限が長い品物を選ぶのがおすすめです。

お茶は産地のものや、ティーバッグで飲める便利なタイプがよく選ばれています。

一周忌のお返しでおすすめの商品は、以下の3つです。

一周忌のお返しにはカタログギフトも喜ばれます

一周忌のお返しでは、カタログギフトもおすすめです。カタログギフトはカタログの中から好きな商品を選べるため、贈り先さまの好みが分からない、何を選んだらよいのか分からない方に適しています。おすすめのカタログギフトは、以下の3つです。

一周忌のお返しをお探しの方は、以下のページもご覧ください。

一周忌法要参列者のマナー

続いて、一周忌法要に参列する方のマナーについて解説します。

一周忌法要の香典

身内だけの一周忌法要の香典は必要?

身内だけの一周忌法要でも香典を渡すのが基本です。一周忌法要だけでなく、三回忌・七回忌などの法要でも香典を用意するのが基本的なマナーとなっています。ただし、遺族から香典不要の連絡があれば香典を用意する必要はありません。

一周忌法要の香典の金額相場

一周忌法要の香典の金額相場は、以下のように故人との関係性によって異なります。

- 自分の親→1~5万円

- 自分の兄弟・姉妹→1~5万円

- 自分の祖父母→5,000~3万円

- 近い親戚→5,000~3万円

- 遠い親戚→5,000~3万円

- 友人→3,000~1万円

- 元上司→5,000~1万円

ほかにも年齢や会食の有無などでも金額が変動するため、いくら包むべきか迷う場合はご家族や葬儀会社などに相談するとよいでしょう。

一周忌法要の香典の香典袋について

一周忌の香典袋は、故人・喪家の宗教に応じて選びましょう。

- 仏教→白無地か白黒の水引、蓮の描かれた封筒

- キリスト教→白無地の封筒、ユリや十字架の描かれた封筒

- 神道→白無地か白黒、または双銀の水引

香典袋の外袋には表書きと名前を書きます。中袋には包む金額と名前、住所を書きましょう。仏教の香典の表書きには「御仏前」や「御香料」、「御香典」などと書くのが一般的です。キリスト教の場合は「御花料」、神道の場合は「玉串料」や「御榊料」「御神前」などと書きましょう。

一周忌法要の服装

続いて、一周忌法要の服装について解説します。

参列者別に見る一周忌法要の服装

一周忌法要に適した服装は、どの立場で法要に参加するかで異なります。どのような服装が適しているか、立場別にみていきましょう。

親族の男性の場合

親族の男性の場合、黒の喪服を着用するのが基本です。喪服を着用する際は、無地の白シャツを合わせるのがマナーとなっています。ネクタイについても模様や刺繍がなく、黒で統一されているものを選びましょう。

親族の女性の場合

親族の女性の場合、アンサンブルやワンピース、ツーピースなどの礼服を着用するのが一般的です。肌の露出があまりないように、袖のあるジャケットやブラウスを組み合わせましょう。派手なメイク、またはノーメイクはマナー違反となるため、メイクをしているのか判断がつかない程度の薄化粧にすることもポイントです。

子ども・赤ちゃんの場合

学生の場合は、制服で参列するのがマナーです。ただし、明るい色のネクタイやリボンは付けないようにします。制服の下に着るシャツは白、靴下は黒にするのが一般的です。

赤ちゃんの場合は、黒やグレーなどを基調にした服装を選びます。できるだけ無地のシンプルなデザインの服装にするとよいでしょう。

知人・友人の場合

知人・友人の場合は、略喪服を着用するのが一般的です。男性の場合、黒・紺などのダークスーツでインナーは無地の白いシャツ、ネクタイは黒無地のものを着用します。結婚指輪以外のアクセサリーは身に着けないようにしましょう。

女性の場合、黒や地味な色のワンピース、またはスーツを着用します。それに光沢のない黒いパンプス、黒いストッキングを合わせましょう。

状況別に見る一周忌法要の服装

一周忌法要の服装は、状況に合わせて変えるようにしましょう。

身内だけで行う場合の服装

一周忌法要を家族などの身内だけで行う場合、準喪服や平服(ダークスーツや地味な色のワンピースのこと)を着用するケースもあります。男性の場合はブラックスーツ、女性の場合はワンピースやスーツなどのブラックフォーマルを着用します。靴やバッグなども、黒や暗めの色を選ぶようにしましょう。

季節ごとの服装

一周忌は、葬儀から約1年後に行われるものと決まっています。どの季節に行うのか事前に把握できるので、季節にふさわしい服装を事前に用意しておきましょう。できるだけ早いうちに用意すれば、一周忌間近になって慌てることはありません。