カタログギフトが割引されている理由とは? 安く購入する前の注意点やポイントを解説

贈り物のシーンで活躍するカタログギフトですが、ときどき値引きされたものを見かけることがあります。なぜ値引きが可能なのか?贈り物として問題ないのか、事前に確認したいポイントをご紹介します。

贈り物のシーンで活躍するカタログギフトですが、ときどき値引きされたものを見かけることがあります。なぜ値引きが可能なのか?贈り物として問題ないのか、事前に確認したいポイントをご紹介します。

今回は、10万円の結婚祝いを親戚からもらった際の内祝いについて、相場やマナーだけでは判断しきれない部分まで詳しく解説します。

「愛知県は結婚式が派手で、引出物は重くてかさばるのがよいとされる」といった話は耳にしたことがあるかもしれません。他にも、中部地方にはさまざまな独特のギフトマナーがあります。現在ではあまり目にしなくなった習慣などもありますが、これを機にぜひ知っておきたいところです。

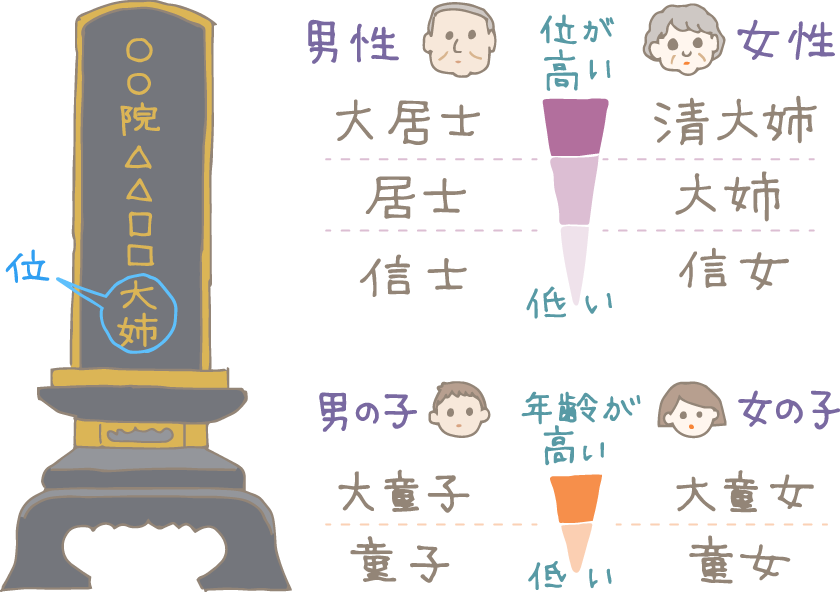

戒名(かいみょう) とは、仏門の戒律を守ることを誓った仏弟子(ぶつでし)である証に授かる名前のこと。戒名に用いられる漢字は、ルールや意味があり、宗派ごとに差異があります。

喪中とは故人を偲んで悲しみを乗り越えるための期間のこと。喪中の間は華やかなお祝いの場を避けたり、年賀状のやりとりを控えたりして、静かに過ごすものとされています。喪中のマナー、喪中はがき・喪中見舞いについて解説します。

この記事では、アンケート調査でわかった結婚祝いのお返しに喜ばれるギフトをご紹介するとともに、結婚内祝いのマナー、金額相場などをまとめています。結婚内祝いをご検討中の方はぜひご一読ください。

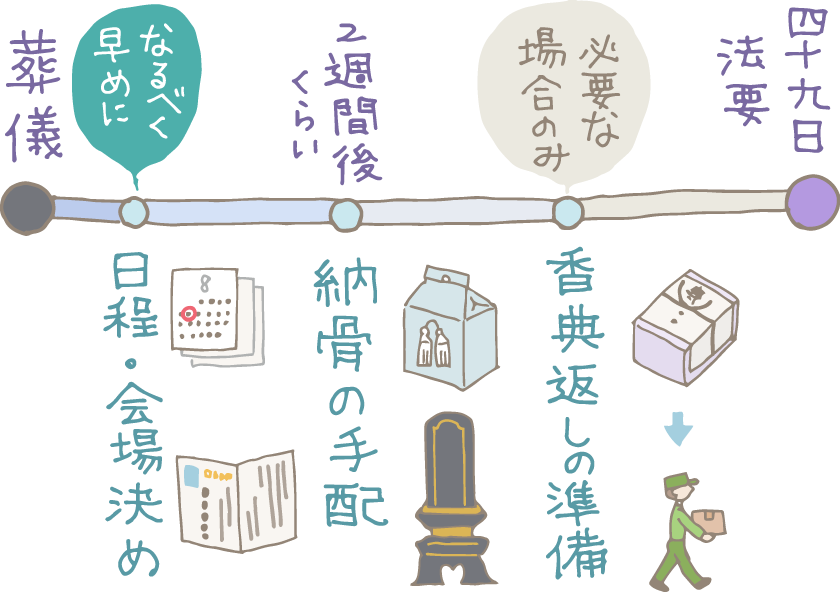

故人が亡くなってから四十九日目に行われる「四十九日法要」は、忌中の内で最も大切とされています。四十九日法要までに必要な準備や、四十九日の過ごし方を解説します。

結婚祝いのお礼として贈られる「結婚内祝い」。何度も訪れる機会ではないので、選び方に迷っているのではないでしょうか。品物選びの前に、結婚内祝いの基本的なマナー(選び方、贈る時期、相場)をおさえておきましょう。

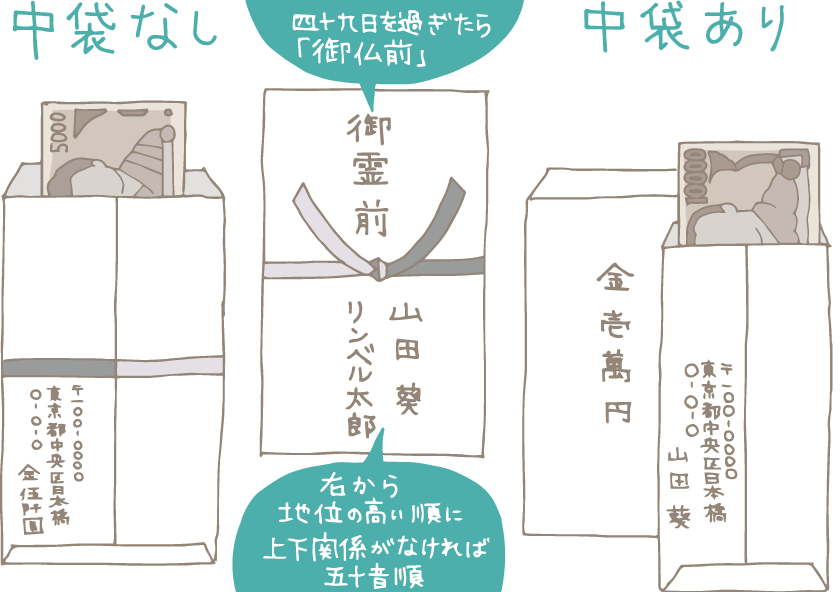

「御霊前」や「御仏前」は、通夜や葬儀などに参列する際に持参する香典袋の表書きです。故人の信仰(葬儀の宗教)に合わせて適切なものを選べるように、それぞれの違いや書き方の基本的なマナーをおさえておきましょう。

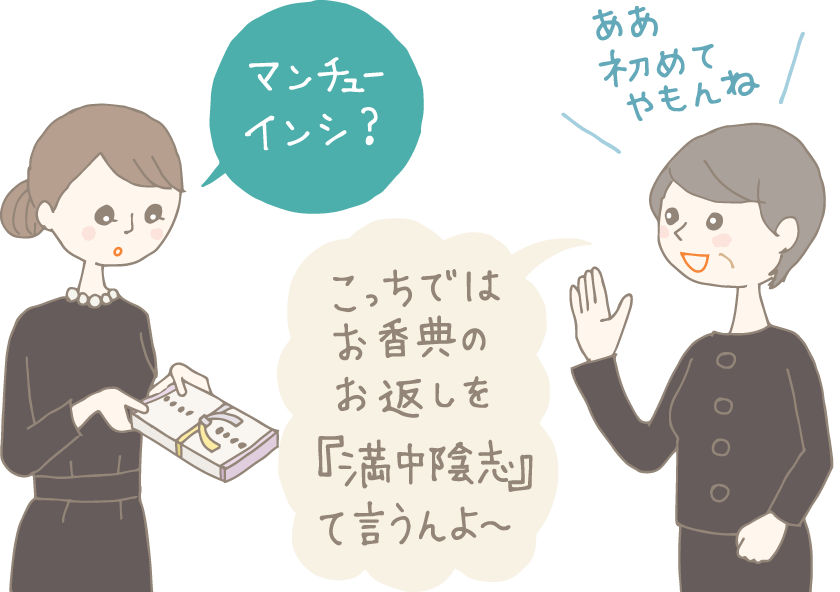

「満中陰志(まんちゅういんし)」という言葉を聞いたことはあるでしょうか。主に関西をはじめとする西日本地域で、葬儀や法要に寄せられた香典へのお礼、いわゆる「香典返し」のことを指す言葉です。呼び方や表書きだけでなく、熨斗(のし)に掛ける水引にも特徴が見られます。この時期では満中陰志の由来や贈り方についてご紹介します。

一般的には葬儀に参列する際は香典を包むもの、遺族は香典をいただいた方への香典返しを用意するものとされていますが、葬儀のスタイルが多様化するにつれて、こうしたやりとりを辞退するケースも見られるようになりました。この記事では香典を辞退したり、香典返しを辞退したりする際に必要な手配や、遺族から参列者へ、参列者から遺族へ気づかいたいマナーなどを紹介します。

結婚式に出席してくれたゲストへ感謝の気持ちと共に贈る「引出物」。カタログギフト、スイーツなど、選択肢はさまざまありますが、せっかく贈るのだから、ハイセンスで喜ばれるアイテムを選びたいですよね。この記事では、結婚式引出物にお勧めのお品物や金額相場についてご紹介します。

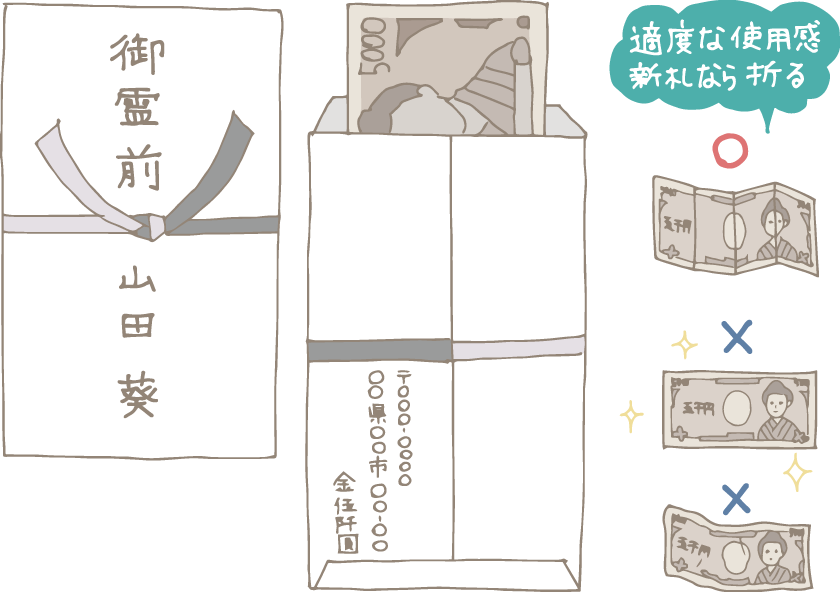

突然の訃報に際しご用意する香典は、準備する時間もあまりないことが多いです。そのなかでもお悔やみの気持ちが伝わるように、最低限のマナーをおさえておきましょう。本記事では、香典に5000円(五千円)を包む際の香典袋の選び方や、包み方を解説します。

通夜や葬儀・告別式で故人に香典をお供えいただいた方へ、遺族が返礼品を贈る「香典返し」。お悔やみをいただいた方へ感謝の気持ちを伝える香典返しですが、慌ててしまって、どうしたらよいかわからない! と迷われる方も少なくありません。この記事では、香典返しの金額相場やおすすめの返礼品などをまとめてご紹介します。

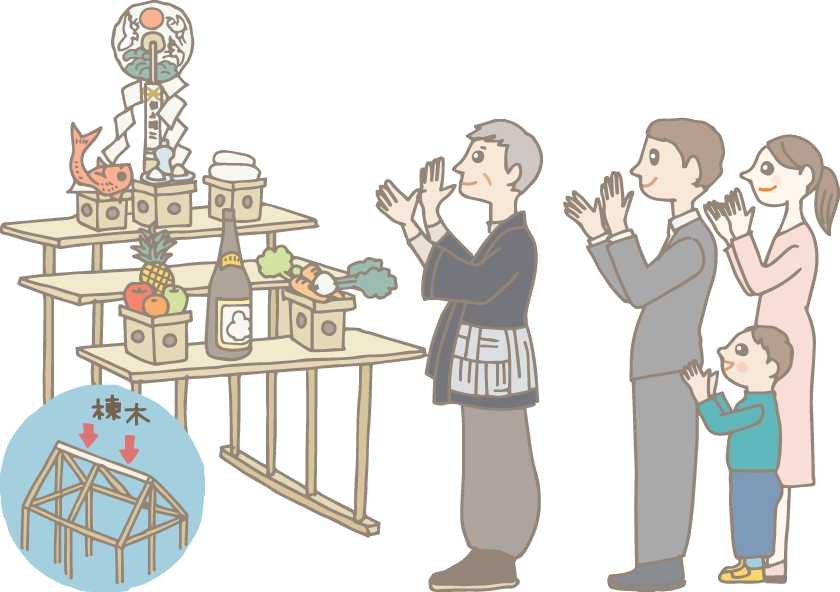

建物の新築にまつわる儀式は、主に建てる前の「地鎮祭」、建築中の「上棟式」、完成後の「竣工式」の3つ。建てる前と完成後はわかるけれど、上棟式はいつ行うのか、ピンとこない方もいるかもしれません。この記事では、上棟式の概要についてご紹介します。

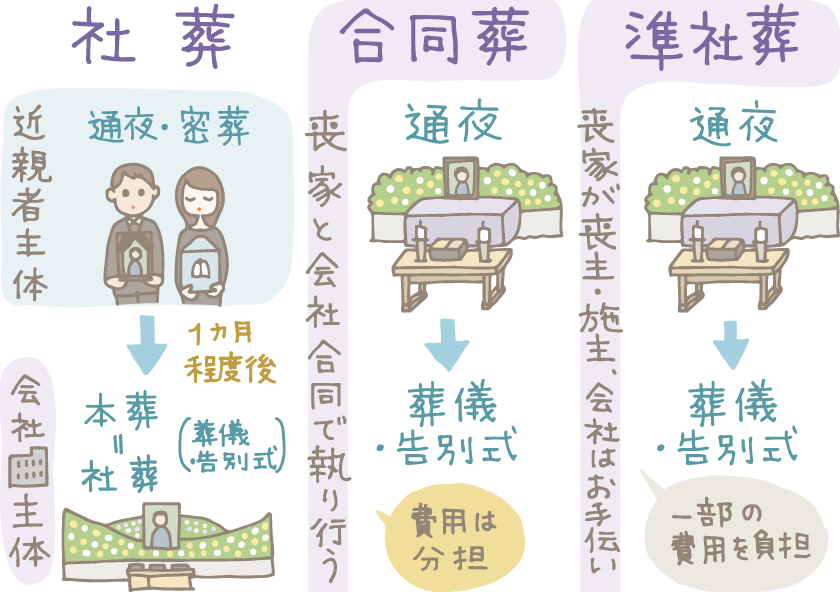

社葬とは、会社が主体となって執り行う葬儀のことで、喪家が主体となって行う葬儀と別に行うケースや、喪家と合同で行うケースがあります。主な形態や、香典の取り扱いなど、社葬にまつわる基礎知識をおさえておきましょう。

人気ギフトはこちらをクリック!