十三回忌とは? 流れや準備、押さえておきたいマナーを解説

十三回忌とは、故人が亡くなって12年目に行う年忌法要で、これまでの法要よりもより小規模で行われるのが普通です。今回は、七回忌の概要や流れ、準備、マナーについて解説します。

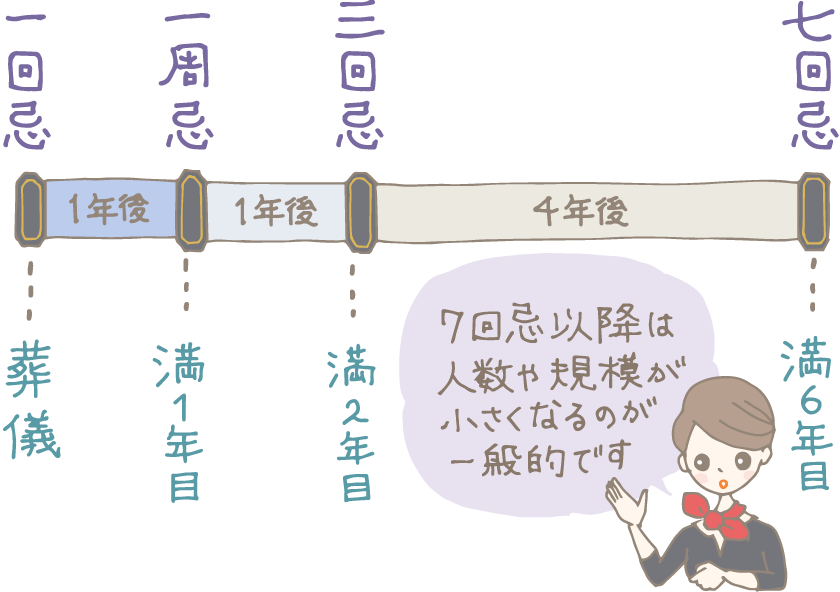

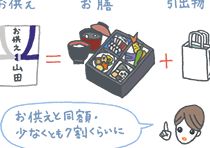

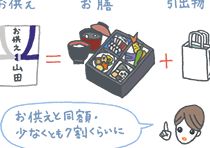

いただいた「お供え」のお礼にあたる法事の引出物。何を贈ったら喜ばれる?相場は?どんなのしや水引を選んだらいい?感謝の気持ちを伝えるための法事の引出物で、マナーやトレンドのポイントをしっかりおさえておけば、ギフト選びはとても楽しくなります。ギフトコンシェルジュは、法事の引出物に関するさまざまなお悩みを解決するお役立ち情報をわかりやすく解説します。

十三回忌とは、故人が亡くなって12年目に行う年忌法要で、これまでの法要よりもより小規模で行われるのが普通です。今回は、七回忌の概要や流れ、準備、マナーについて解説します。

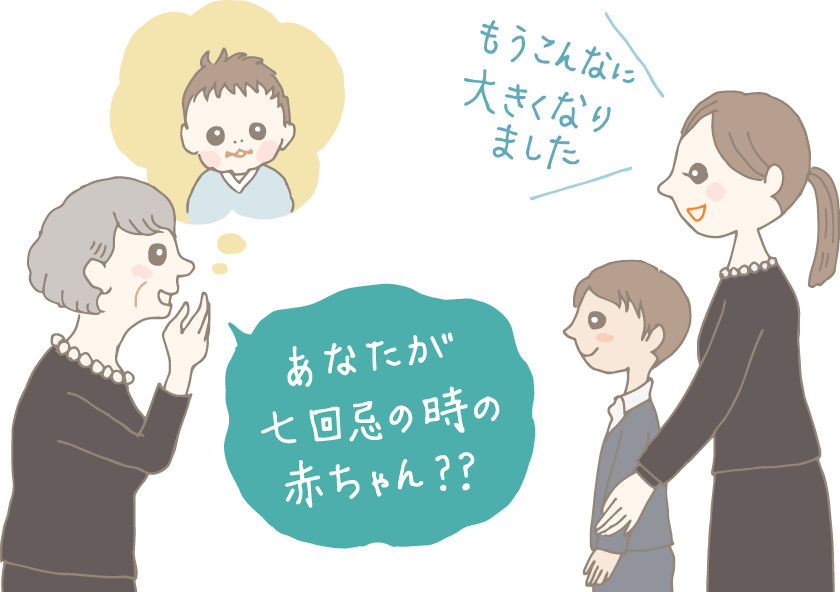

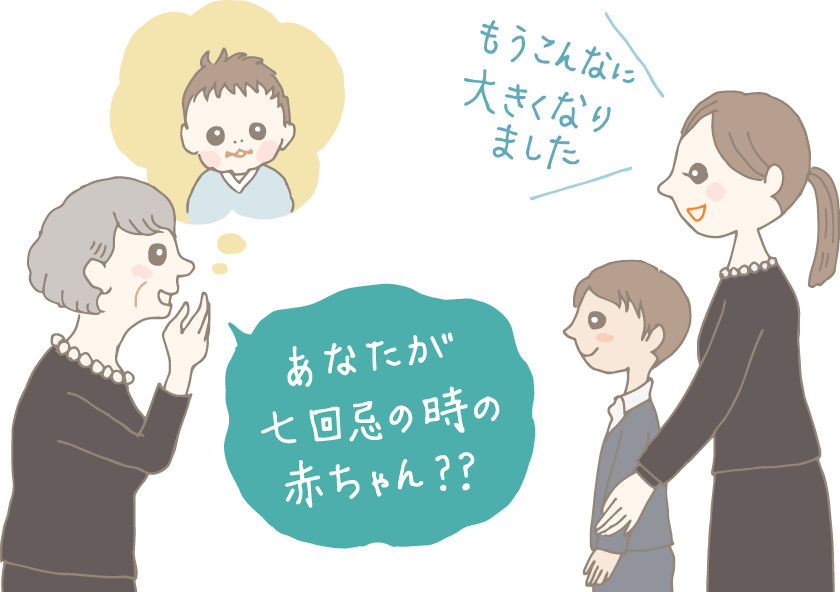

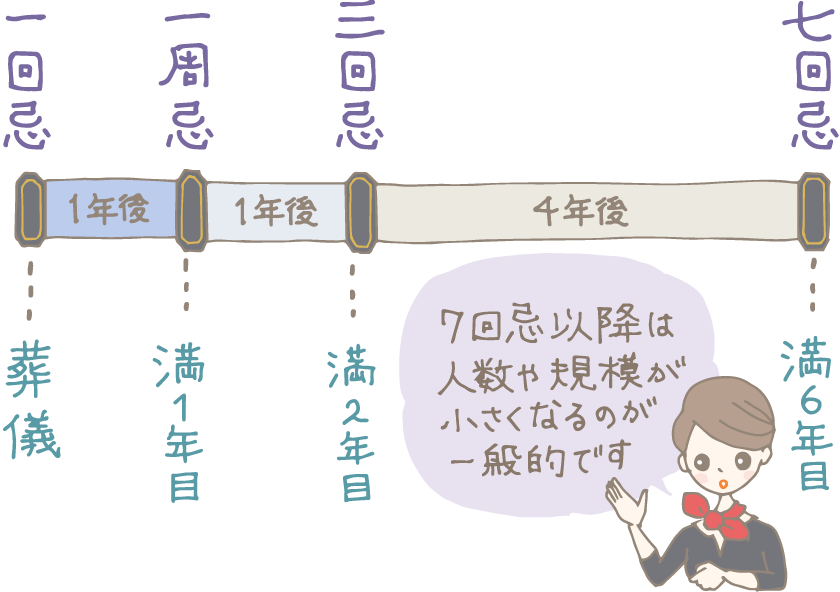

七回忌とは、故人が亡くなって満6年目に行われる年忌法要で、三回忌法要よりも少ない人数・規模で行われるのが普通です。今回は、七回忌の概要や流れ、準備、マナーについて解説します。

亡くなってから満1年で行う法要は「一周忌」、満2年で行う法要は「三回忌」と呼ばれます。なぜ、名称と年数が違っているのかご存知でしょうか。この記事では「三回忌」の概要や、施主側・参列側が覚えておきたい知識についてご案内します。

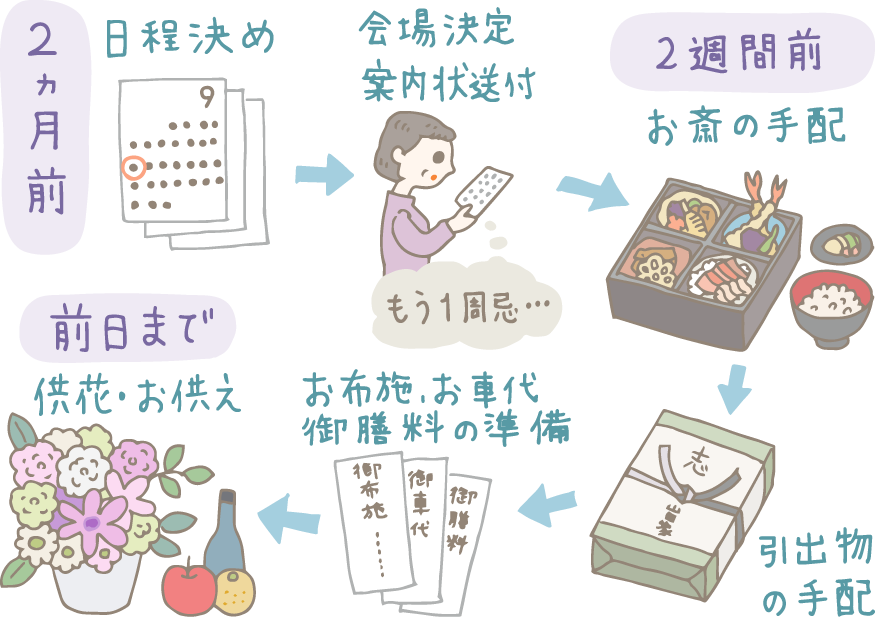

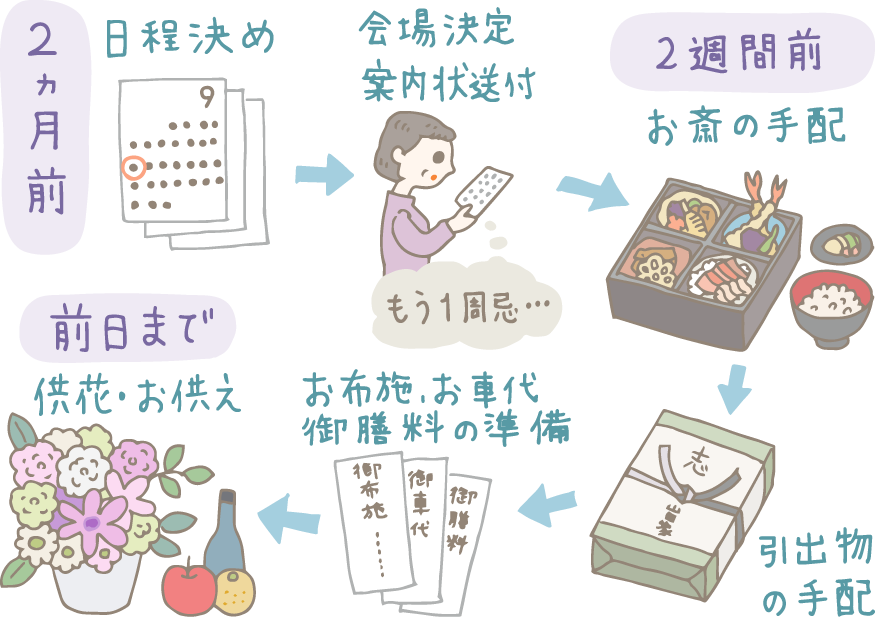

一周忌法要は、故人が亡くなって1年後の法要で、遺族にとっても大きな節目です。しかし、喪主や施主となる機会は少ないため、準備すべきことや、謝礼やお返しの相場などは意外と知られていません。事前に一周忌に対する理解を深めておきましょう。

春と秋、年に2回ある「お彼岸」はお墓参りやお供え物を行う、日本独自の仏教行事です。春のお彼岸でお供えをするお菓子の定番としてぼたもちが挙げられますが、他にはどのようなお菓子が喜ばれるのでしょうか。本記事では、2021年の春お彼岸の時期や、お供え物の選び方、手土産に喜ばれるお菓子をご紹介します。

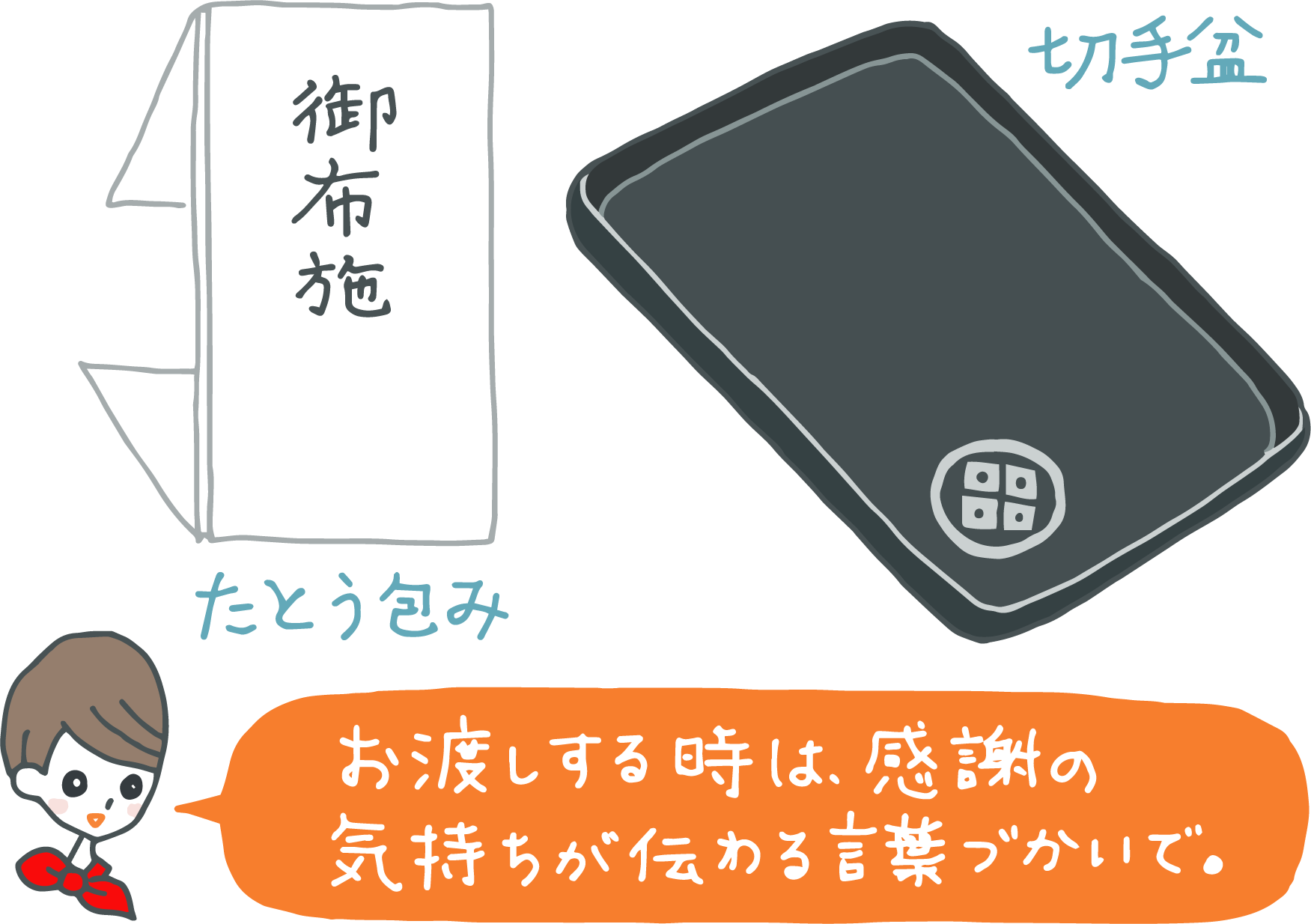

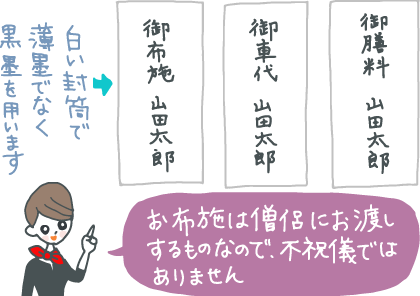

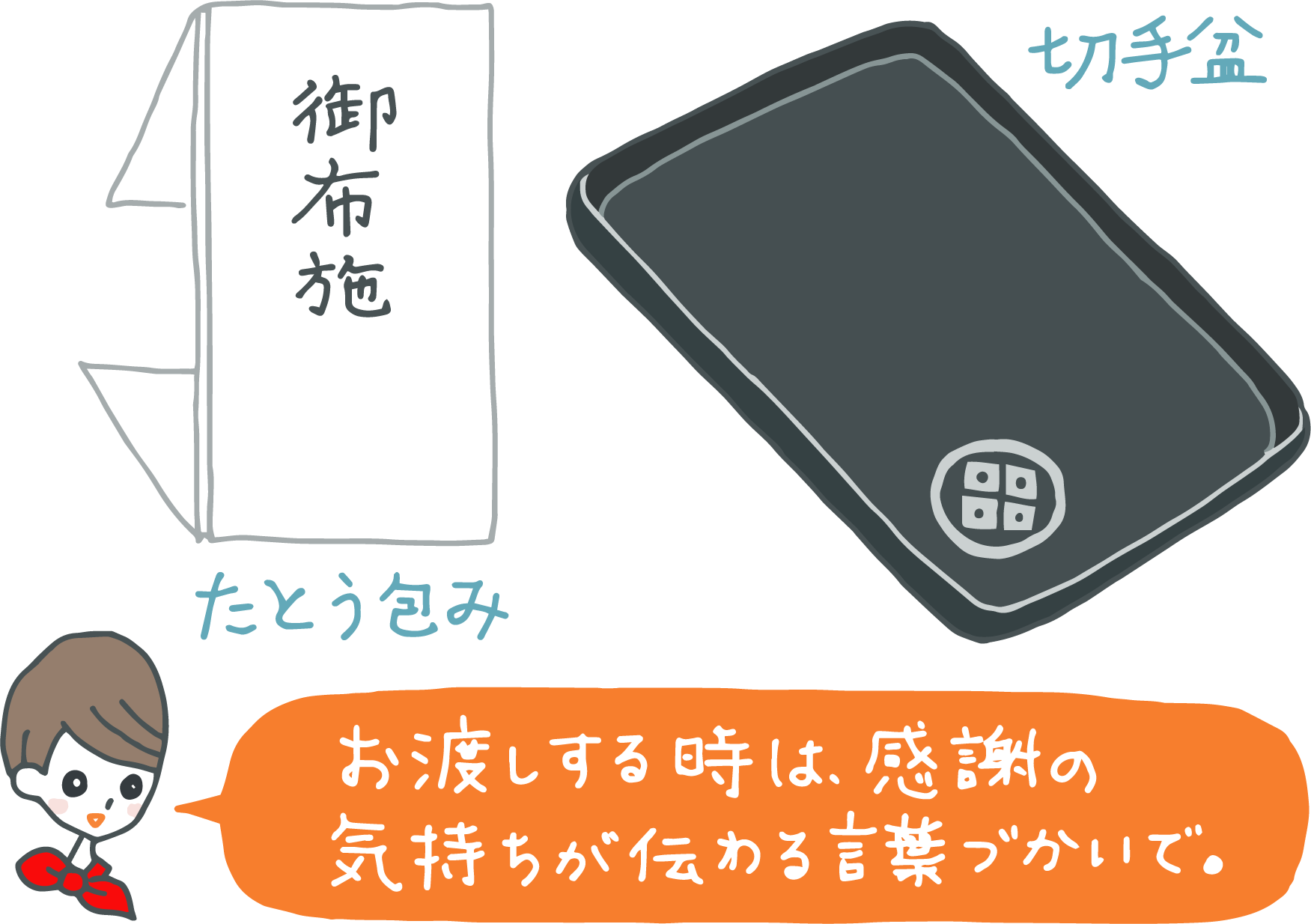

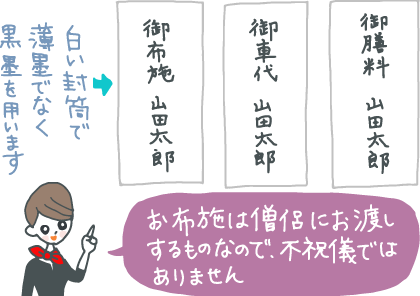

お彼岸になると墓参りをしたり法要を行ったりしますが、法要やお布施についてよく知らないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。今回は、お彼岸の法要の内容とお布施の相場・表書き・包み方や渡し方などのマナーについて解説します。

お彼岸は法要やお墓参りをして先祖や故人の供養を行う期間です。「お彼岸に結婚式や入籍はNG」「お見舞いや引っ越しはタブー」など、聞いたことがあるかと思いますが、実際はどうなのでしょうか。お彼岸の時期にやってはいけないことについて解説します。

法事を執り行うときは、親しかった間柄の方々へご案内を送るものです。では、どのような内容を、どのような順序で書けば良いのでしょうか。特に法事の際は準備することも多いためバタバタします。そこで、法事案内について文例を取り上げながら書き方を解説しますので、予備知識として確認しておきましょう。

故人の亡くなった日から100日経つと「百箇日」を迎えます。この百箇日について詳しくご存知でしょうか。 法事・法典に関するしきたりは、その場になって知らずに慌てる方も多くいらっしゃいます。ここでは百箇日に行う事柄やマナー、お布施などについて、相場を踏まえながら詳しく解説します。

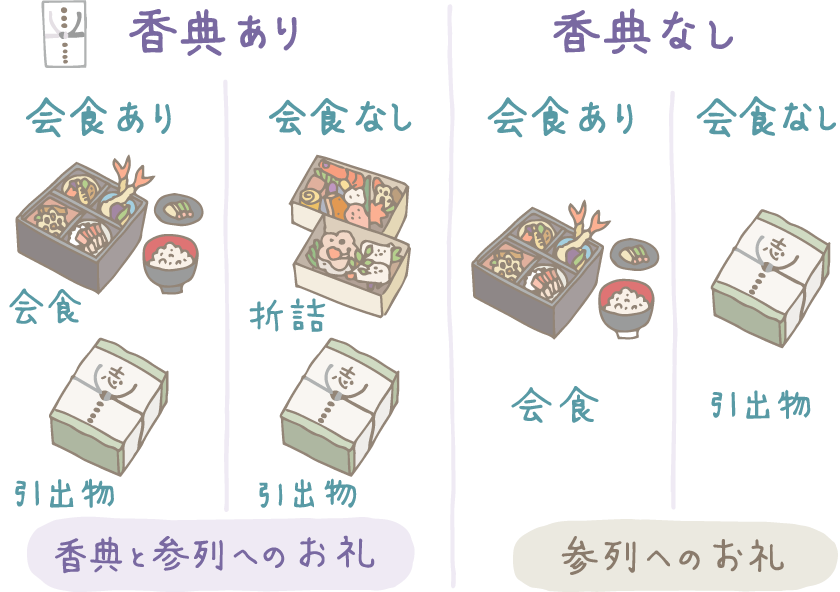

法事の引出物は、法事に参列していただいた方々にお礼の気持ちを込めて渡す品物です。昔はさまざまなしきたりがあったようですが、最近は自由なお品を贈ることができるようになってきました。法事の引出物のマナーやおすすめのお品をご紹介します。

故人が亡くなって満一年の供養をする一周忌。こちらでも、法要にお供えをお持ちになる方には引出物や香典返しを用意するのが一般的なのでしょうか?一周忌のお返しのマナーをギフトコンシェルジュがご紹介します。

四十九日法要に参列していただく方へ差し上げる「引出物」と「香典返し」は、実はまったく違うものだとご存知でしたか?また、地域や家庭によってしきたりや礼儀が異なることもあるのです。金額の目安や作法などのポイント、マナーについてご紹介します。

十三回忌とは、故人が亡くなって12年目に行う年忌法要で、これまでの法要よりもより小規模で行われるのが普通です。今回は、七回忌の概要や流れ、準備、マナーについて解説します。

七回忌とは、故人が亡くなって満6年目に行われる年忌法要で、三回忌法要よりも少ない人数・規模で行われるのが普通です。今回は、七回忌の概要や流れ、準備、マナーについて解説します。

亡くなってから満1年で行う法要は「一周忌」、満2年で行う法要は「三回忌」と呼ばれます。なぜ、名称と年数が違っているのかご存知でしょうか。この記事では「三回忌」の概要や、施主側・参列側が覚えておきたい知識についてご案内します。

一周忌法要は、故人が亡くなって1年後の法要で、遺族にとっても大きな節目です。しかし、喪主や施主となる機会は少ないため、準備すべきことや、謝礼やお返しの相場などは意外と知られていません。事前に一周忌に対する理解を深めておきましょう。

春と秋、年に2回ある「お彼岸」はお墓参りやお供え物を行う、日本独自の仏教行事です。春のお彼岸でお供えをするお菓子の定番としてぼたもちが挙げられますが、他にはどのようなお菓子が喜ばれるのでしょうか。本記事では、2021年の春お彼岸の時期や、お供え物の選び方、手土産に喜ばれるお菓子をご紹介します。

お彼岸になると墓参りをしたり法要を行ったりしますが、法要やお布施についてよく知らないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。今回は、お彼岸の法要の内容とお布施の相場・表書き・包み方や渡し方などのマナーについて解説します。

お彼岸は法要やお墓参りをして先祖や故人の供養を行う期間です。「お彼岸に結婚式や入籍はNG」「お見舞いや引っ越しはタブー」など、聞いたことがあるかと思いますが、実際はどうなのでしょうか。お彼岸の時期にやってはいけないことについて解説します。

法事を執り行うときは、親しかった間柄の方々へご案内を送るものです。では、どのような内容を、どのような順序で書けば良いのでしょうか。特に法事の際は準備することも多いためバタバタします。そこで、法事案内について文例を取り上げながら書き方を解説しますので、予備知識として確認しておきましょう。

故人の亡くなった日から100日経つと「百箇日」を迎えます。この百箇日について詳しくご存知でしょうか。 法事・法典に関するしきたりは、その場になって知らずに慌てる方も多くいらっしゃいます。ここでは百箇日に行う事柄やマナー、お布施などについて、相場を踏まえながら詳しく解説します。

法事の引出物は、法事に参列していただいた方々にお礼の気持ちを込めて渡す品物です。昔はさまざまなしきたりがあったようですが、最近は自由なお品を贈ることができるようになってきました。法事の引出物のマナーやおすすめのお品をご紹介します。

故人が亡くなって満一年の供養をする一周忌。こちらでも、法要にお供えをお持ちになる方には引出物や香典返しを用意するのが一般的なのでしょうか?一周忌のお返しのマナーをギフトコンシェルジュがご紹介します。

四十九日法要に参列していただく方へ差し上げる「引出物」と「香典返し」は、実はまったく違うものだとご存知でしたか?また、地域や家庭によってしきたりや礼儀が異なることもあるのです。金額の目安や作法などのポイント、マナーについてご紹介します。

人気ギフトはこちらをクリック!