出産や就職、結婚など、人生の中にはさまざまなお祝いのイベントが存在します。お祝いの気持ちを込めてお贈りするお祝い金は、お祝いのシーンやお相手によって相場やマナーが変わります。今回は、お祝い金にまつわるマナーの基本を解説します。

お祝い金とは

お祝い金とは、文字どおりお祝いの気持ちを込めて贈られる金銭のことです。結婚や出産、昇進、就職・進学・栄転による引っ越し、新築、開店など、さまざまなおめでたいシーンで贈られます。

お祝い金とご祝儀は何が違うの?

お祝い金は幅広いシーンで用いられます。先述したような場面のほか、アルバイトや就職が決まった際に雇用先から「採用・就職祝い金」の名目で金銭が提供され、企業の慶弔見舞金制度による「出産・結婚祝い金」などもあります。

ご祝儀もお祝いの気持ちを込めて贈るものですが、金銭だけでなく品物も含まれます。また、結婚などのお祝いの儀式そのものや、祝意を表す言葉も祝儀と言うことがあります。

お祝い金・ご祝儀を贈るときに押さえておきたい基本的なマナー

お祝い金やご祝儀の相場は、お相手やお祝いごとの内容によって変わりますが、共通するマナーもあります。基本のかたちをおさえておけば応用が効きますので、覚えておくとよいでしょう。

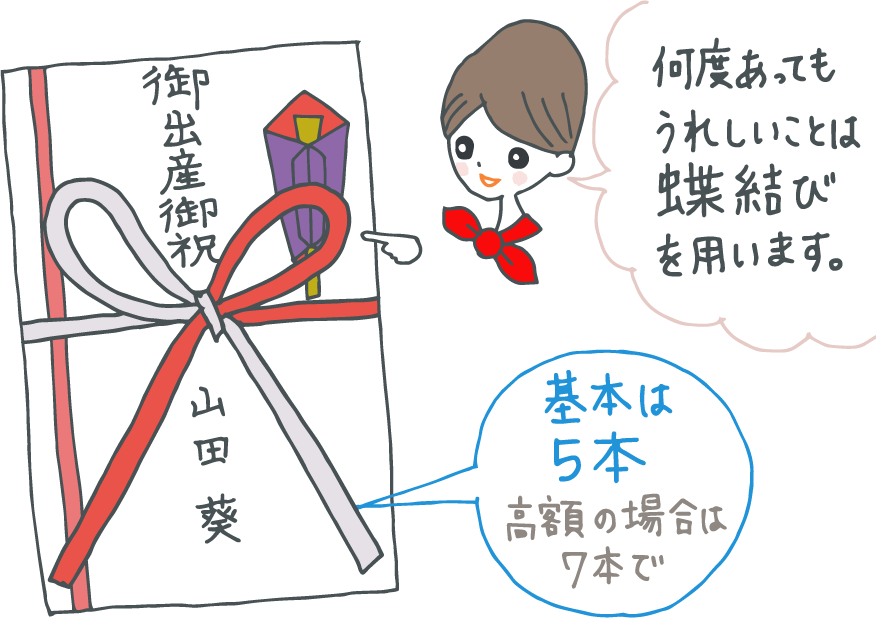

お祝い金を包むご祝儀袋・のし袋の選び方

お祝い金、および、ご祝儀の金銭を入れる封筒のことを、ご祝儀袋やのし袋と言います。本来は金封の右側に熨斗(のし)飾りがあるタイプだけをのし袋と呼びますが、昨今ではその有無に関わらず、便宜的にご祝儀袋・のし袋どちらも同じような意味で呼ばれることが多いようです。

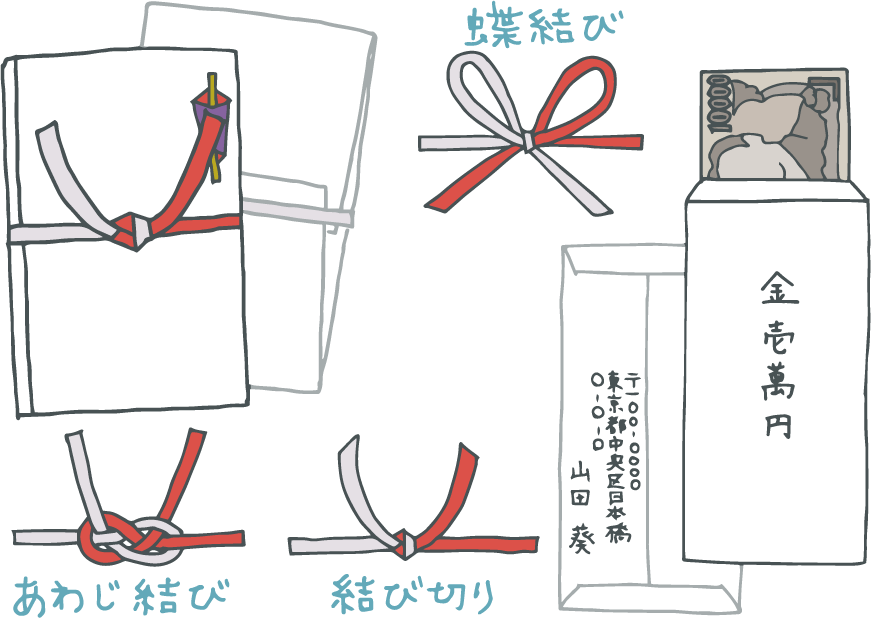

水引の本数は「金額」に合わせる

金封につけられる飾り紐のことを水引と言い、お祝い金を包む場合には基本的には赤・白・金・銀いずれかの水引を組み合わせます。組み合わせによって紅白、金銀、赤金などと呼ばれます。水引の本数は、3・5・7本があり、基本は5本ですが包む金額に合わせて選びます。例外として結婚祝いのみ10本を使用します。

お祝い金は新札で、包む向きにも気遣いを

お祝い金は未使用の新札を用意しましょう。前もって準備するという手間が、「この日を待っていました!」というお祝いの気持ちを伝えることにつながります。もしも新札の準備が間に合わない場合は、未使用ではないがシワや汚れのないキレイなお札「ピン札」が望ましいでしょう。

お祝い金のお札の向きは、お札の肖像画(顔)側が金封の表側・上部になるように入れます。中袋の表側に金額を漢数字(壱・弐・参…)で、裏側には住所と名前を記載します。中袋がない場合は、白い紙や小さめの封筒で代用できます。

フォーマルな場では、袱紗(ふくさ)に包んで持参しよう

フォーマルな式や、お家に招かれた時などにお祝い金を持参する際には、ご祝儀袋を袱紗(ふくさ)に包んで持参しましょう。袱紗は礼節を重んじる心遣いであるとともに、金封に汚れやシワがつくのを防ぐという実用的な役割があります。

袱紗はカジュアルな席ではあまり使われませんが、その場合でもバッグのなかで金封が汚れたり折れたりしないよう気をつけましょう。袱紗は慶弔両用のものもあり、1つは持っておくととっさの時に役立ちます。袱紗の選び方や扱い方など、詳しい記事はこちら

お祝いのお渡しに最適な縁起のよい日!

お祝い事には縁起のよいとされる吉日と縁起の悪い凶日が定められています。せっかくのお祝い事ですから大切な方へのお祝いは縁起のよいとされている吉日に贈りたいですね。

基本的にすべてのお祝いごとによいとされているのが「大安」です。万事に吉とする日であり、何事もうまくいくとされ、一日を通して吉日にあたります。

大安の次に「友引」の朝・夜が吉とされています。反対に、昼は凶となってしまうため避けたほうがよいかもしれません。

また、大安、友引の次に「先勝」の午前から午後2時までが吉といわれており、反対にそれ以降の時間帯は凶となります。

以下は吉日カレンダーとなりますので参考にしてみてください。

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 赤口 | 2 先勝 | 3 友引 | 4 先負 | 5 仏滅 | ||

| 6 大安 | 7 赤口 | 8 先勝 | 9 友引 | 10 先負 | 11 仏滅 | 12 大安 |

| 13 赤口 | 14 先勝 | 15 友引 | 16 先負 | 17 仏滅 | 18 大安 | 19 赤口 |

| 20 先勝 | 21 友引 | 22 先負 | 23 仏滅 | 24 大安 | 25 赤口 | 26 先勝 |

| 27 友引 | 28 仏滅 | 29 大安 | 30 赤口 |

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 先勝 | 2 友引 | 3 先負 | ||||

| 4 仏滅 | 5 大安 | 6 赤口 | 7 先勝 | 8 友引 | 9 先負 | 10 仏滅 |

| 11 大安 | 12 赤口 | 13 先勝 | 14 友引 | 15 先負 | 16 仏滅 | 17 大安 |

| 18 赤口 | 19 先勝 | 20 友引 | 21 先負 | 22 仏滅 | 23 大安 | 24 赤口 |

| 25 先勝 | 26 友引 | 27 大安 | 28 赤口 | 29 先勝 | 30 友引 | 31 先負 |

※2025年4月25日時点の吉日カレンダー

システムの自動計算で当月含めた直近2ヶ月の吉日カレンダーとなっていますので、本日時点でのデータとしてご覧ください。

出産祝いでお祝い金を贈る場合の相場・マナー

出産祝いはお祝い金のほか、品物をお贈りすることもできます。ここではお祝い金について解説します

出産祝い金の相場

出産祝いは、贈る相手との関係性によって相場が異なります。

会社関係の方へお祝いをお贈りする際には、用意する前に慶弔規程や慣習がないかを確認しておきましょう。会社によっては「個人・部署では贈らない」というケースもあります。また、目上の方に現金を贈るのは失礼という向きもあるため、職場の上司・先輩への出産祝いは品物をお贈りするのがベターで、この場合の相場は5,000円〜1万円です。

| 贈り先さまとの関係 | 出産祝い金の相場 |

|---|---|

| 兄弟・姉妹 | 1万円〜3万円 |

| 親戚 | 1万円〜3万円 |

| 友人・知人 | 3,000円〜1万円 |

| 会社関係者(※) | (部下・同僚)3,000円〜5,000円 |

出産祝い金を贈るタイミング

出産祝いを贈るタイミングは、生後7日目のお七夜から生後1ヶ月頃のお宮参りまでの間が一般的です。ただし近年は出産後1週間程度入院するケースも多いため、退院後から2〜3週間程度の期間が実質的なベストタイミングといえるでしょう。

仕事関係の方に出産祝いを贈りたい場合は、復職前に贈るのがマナーです。労働基準法により出産から復職までが最短6週間と定められているため、この期間内に贈るとよいでしょう。

お相手のご自宅を知らない場合は、ソーシャルギフトを活用する方法もあります。住所がわからなくてもメッセージとともにスマートにギフトを贈ることができるので便利です。

労働基準法により出産から復職までが最短6週間と定められている

出産祝いではカタログギフトもおすすめ

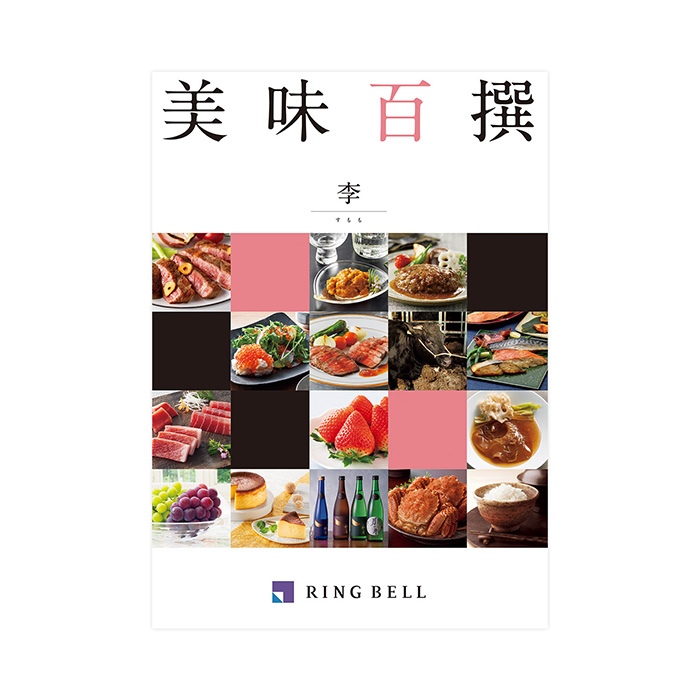

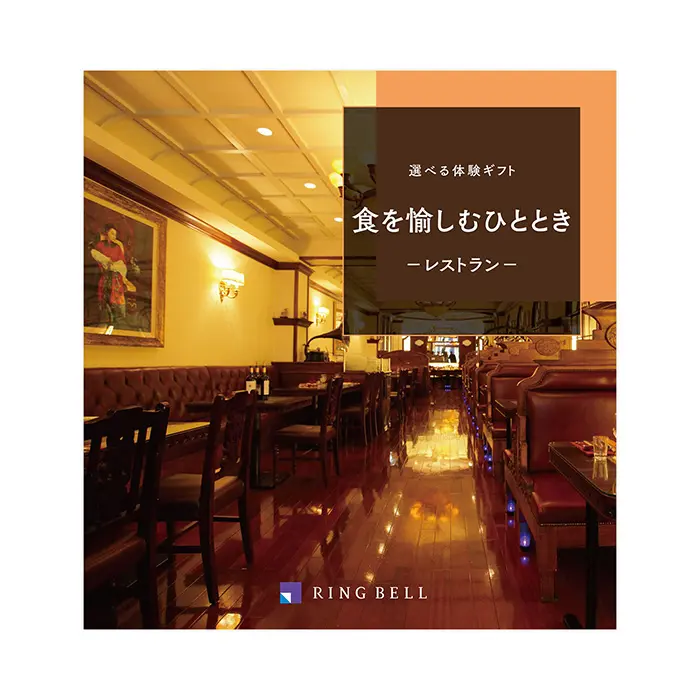

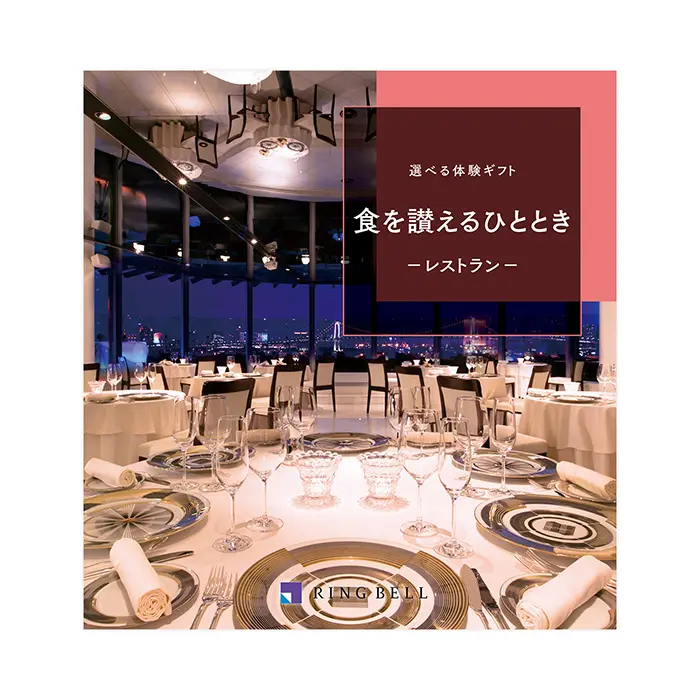

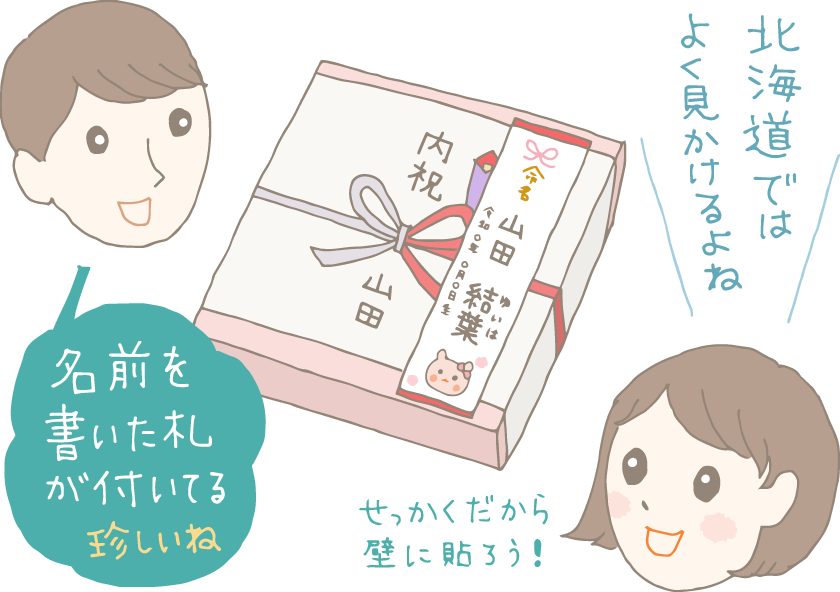

出産祝い選びに迷ったら、相談できる関係性ならば贈り先さまに聞いてみるのもよいアイデアです。カタログギフトはお祝いの内容に合わせたのしをつけてお贈りでき、掲載品の中からお相手が欲しい品物を選べます。

「お祝いは贈りたいがお相手の好みがわからない」「金額がはっきりわかる品や現金は避けたい」「お祝い金とは別に品物も贈りたい」など、出産祝いを含めたさまざまなシーンでご活用いただけます。

就職祝いで祝い金を贈る場合の相場・マナー

就職祝いはお祝い金のほか、品物をお贈りすることもできます。ここではお祝い金について解説します。

就職お祝い金の相場

就職祝いの金額は、お相手との関係性で決めましょう。迷ったら以下の表を参考に検討してみてください。親御さんから子どもへの就職祝いについては、とくに金額の相場はありません。3万円程度を目安に、自分のできることをしてあげましょう。

| 贈り先さまとの関係 | 出産祝い金の相場 |

|---|---|

| 祖父母から孫へ | 3万円〜5万円 |

| 兄弟姉妹 | 3万円 |

| 叔父(伯父)・叔母(伯母)から甥・姪へ | 1万円〜2万円 |

| 友人・後輩へ | 5,000円〜1万円 |

あまりにも高額なお祝いは避けるようにする

就職祝いはお返しがいらないお祝いのひとつです。したがって、お相手が「こんなにいただいたらお返しをしないと…」と感じるほどの高額なお祝いは避けたいところ。快く受け取っていただけるような金額に収めるようにしましょう。

就職祝い金を贈るタイミング

就職祝いを金銭でお贈りする場合には、ぜひともその門出の準備に役立てていただきたいもの。内定のお知らせからあまり日を置かずに、遅くとも入社1カ月前までにお渡しできるとよいですね。

お祝い金ではなく品物を贈る場合には、お相手が引っ越しされるかどうかもポイントです。大きなものや新生活で使用する品は、贈り先を新居にする気遣いも忘れずに。品物を含めた就職祝い全般については、以下の記事も参考にしてみてください。

就職祝いではカタログギフトもおすすめ

金額は伏せて就職祝いを贈りたい、新居がまだ決まっておらず品物を贈りにくいとお困りなら、カタログギフトがおすすめです。カタログギフトはお祝いの内容に合わせたのしをつけてお贈りでき、掲載品の中からお相手が欲しい品物を選べます。お祝い金とカタログギフトの両方を贈るというのもおすすめです。

結婚祝いでお祝い金を贈る場合の相場・マナー

結婚祝いはお祝い金のほか、品物をお贈りすることもできます。ここではお祝い金について解説します。

結婚祝い金の相場

結婚祝いの相場は、相手との関係性や結婚式への出席有無によって変わります。式に出席する場合はご祝儀、出席しない場合はお祝い金か品物、またはその両方を準備します。

以下の表は、御祝儀(お祝い金)と贈答品を合わせた、合計金額の目安です。お付き合いの深さも考慮して、臨機応変に検討しましょう。

| 贈り先さまとの関係 | ご祝儀+贈答品の相場 |

|---|---|

| 祖父母から孫へ | 10万円前後〜 |

| 友人・知人 | 3万円(式に出ない場合は5,000円〜1万円) |

| 部下・後輩へ | 3万円(式に出ない場合は5,000円〜1万円) 式でご祝儀を渡した場合は、別途の結婚祝いはしないケースが多い |

結婚祝い金を贈るタイミング

結婚式・披露宴に出席する場合は、式当日にご祝儀(お祝い金)を受付でお渡しします。出席しない場合は、式後挙式2〜3週間後、もしくは、結婚報告があってから1カ月以内にご祝儀をお贈りしましょう。

品物を含めた結婚祝い全般については、以下の記事も参考にしてみてください。

結婚祝いではカタログギフトもおすすめ

結婚祝いでお相手の好みがわからない場合や金額を伏せたい場合は、カタログギフトがおすすめです。のしをつけて贈れ、掲載品から自由に選べるため、ご祝儀に添えるプレゼントとしても適しています。グルメや体験型、新生活に必要なインテリア雑貨まで幅広く、世代を問わず喜ばれます。

ご祝儀(お祝い金)と一緒に品物も贈りたい場合も、このようなカタログギフトが便利です。

新たなご祝儀スタイル「オンラインご祝儀」

「オンラインご祝儀」とは、その名の通り、オンラインでご祝儀を贈るキャッシュレスサービスのこと。ご祝儀の新しいスタイルとして、友人が集まるウェディングパーティーや結婚式の二次会など、カジュアルなウェディングシーンで多くの方に利用されています。

オンラインご祝儀の贈り方や、贈る側と受け取る側のメリットとデメリットなどについては、以下の関連記事でご紹介していますので、興味のある方はチェックしてみてください。