ABOUT US

この記事を監修した人

神尾 里恵子

都内大手百貨店で、リビング商品の販売や仕入れを約20年、ギフトバイヤーとして20年の勤務を経験。

ブライダルフェアやギフトサロンでも、直接お客様のご相談を受けてきた経験も多数あり。現在は培ってきた実績を活かし、多様なシーンで心から喜ばれるギフトの選び方を提案している。

開発にたずさわった商品

弔事を終えたことの感謝の気持ちをお礼としてお伝えする「香典返し」。香典返しにはやってはいけないタブーがあり、守らなければいけないマナーも多くあります。

参列してくれた方々に感謝の気持ちをしっかりと伝えるためにも、この記事で、香典返しに関するタブーやマナーを事前に覚えておきましょう。

香典返しとは?

香典返しとは、お通夜や葬儀で故人にお供えいただいた香典へのお返しとして、弔事を滞りなく終えた感謝の気持ちを込めて贈る品のことです。

香典には本来、大切な家族を失った遺族の悲しみを慰め、励ますという意味が込められています。

その香典に対して、無事に四十九日の法要や50日祭などが済んだという報告も兼ねて、遺族がお礼として贈るのが香典返しです。

香典返しは喪主が持参して手渡すのが本来のマナーだとされています。しかし、核家族化が進んだことで家族や親族が離れて暮らすケースが増え、一人ひとり訪ねて歩くことが難しくなりました。そのため、現在では挨拶状を添えて配送するのが一般的な方法となっています。

場合によっては香典を頂く葬儀当日に香典返しを手渡すこともあります。

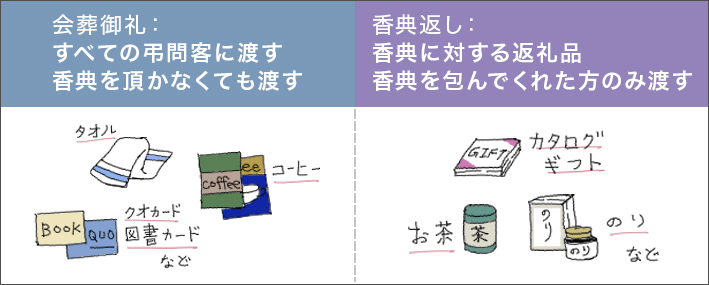

会葬御礼と香典返しの違い

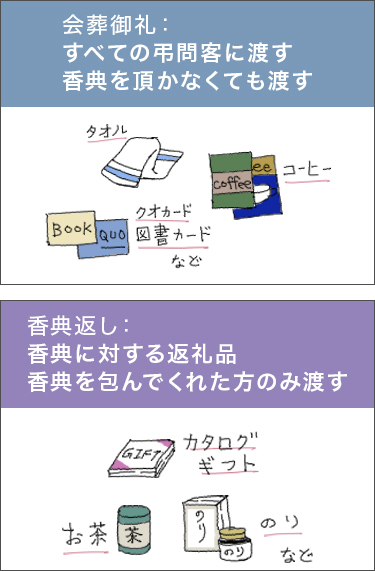

会葬御礼はすべての弔問客に渡す

会葬返礼品とも呼ばれる会葬御礼とは、葬儀に来てくれたことに対する感謝の気持ちを表す贈り物のことです。

香典の有無にかかわらず、すべての弔問客に渡すのが決まりとなっています。タオルやコーヒーなどの日常生活に役立つものが定番の品物ですが、かさばらないように図書カードやクオカードなどを用意する場合もあります。

香典返しは香典などに対する返礼品

一方、香典返しは頂いた香典に対する返礼品なので、基本的に香典を受け取らなければ渡すことはありません。

当日に香典返しを渡すときは、会葬御礼と混同されないように掛け紙などに注意することが大切です。

香典返しと四十九日法要の引出物の違い

四十九日法要の引き出物とは、四十九日法要に出席する方からいただいたお供えへのお礼のことです。詳細については以下の記事をご覧ください。

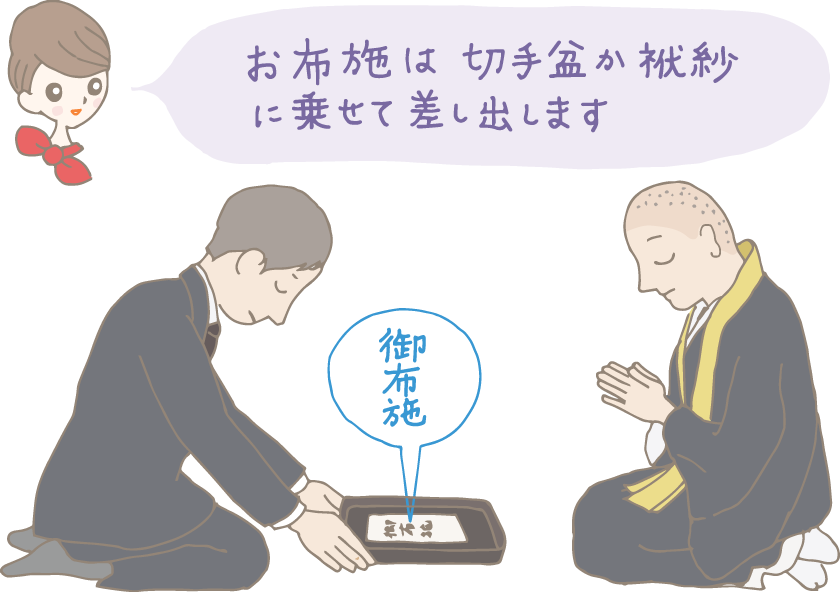

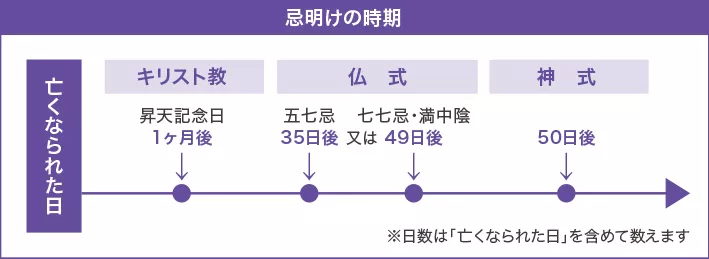

香典返しを渡す時期

香典返しは、挨拶状や伝票の作成、商品の手配に時間がかかる場合があります。そのため、手配は忌明け前に行い、配送や持参を忌明け後にするのが一般的です。また、仏教や神道、キリスト教などの宗教によって忌明けの時期は異なるので注意しましょう。日数は「亡くなられた日」を含めて数えるのが一般的です。

手配にかかる日数は件数によって異なりますので早めに相談すると良いでしょう。

また、年末・年始のお届けは避ける必要がありますので注意が必要です。

当日返しと後日返しの違い

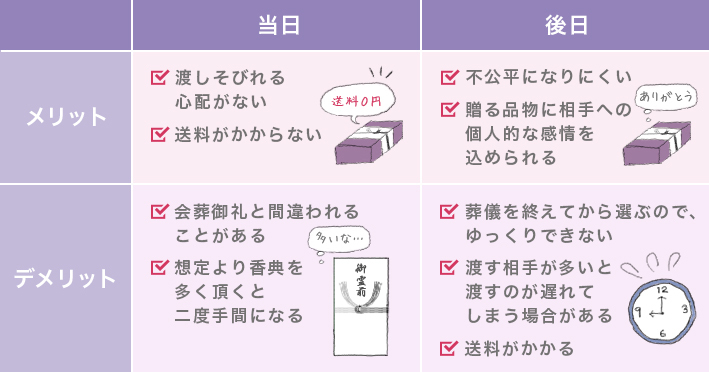

先述のとおり、香典返しを渡すタイミングには当日と後日という2つのパターンがあります。

当日返しの場合

葬儀当日に香典返しを渡す場合は、受付で香典を頂いたときに渡す形になります。

この当日返しはもともと関東地方や東北地方で行われていた方法ですが、現在では全国に広まりつつあります。

当日返しのメリットは、香典返しを渡しそびれる心配がないということです。また、全員に手渡しできるので送料がかからないということもメリットの一つでしょう。

ただし、香典返しのつもりが会葬御礼と勘違いされてしまうこともあるので注意が必要です。また、頂いた香典の金額によっては後日別の品物を贈ることになり、二度手間になる場合があります。

後日返しの場合

まず、香典返しを後日渡す場合、当日は会葬御礼だけを渡すことになります。

後日香典返しを渡すメリットは、それぞれの香典の金額に合わせて品物を選べるので不公平になりにくいということです。

また、贈る品物に贈り先さまへの個人的な感情を込められるということもメリットの一つとして挙げられます。

一方、葬儀を終えてから香典返しの品物選びを行わなければならず、ゆっくりできなかったり、名簿の整理や住所の確認に時間がかかったりすることがデメリットだといえるでしょう。

香典返しを後日手渡す場合は、感謝の気持ちを口頭で伝えることができます。手渡す相手が多くいるときは、予定がうまく調整できず、渡すのが遅れてしまわないように注意しましょう。

手渡しではなく配送する場合は、お礼の気持ちを綴った挨拶状を添えるのが基本的なマナーです。訪問する手間をかけずに香典返しを配ることができますが、配送料がかかる分コストが高くなるという点には注意が必要です。

香典返しの掛け紙は当日返しと後日返しで異なる?

なお、香典返しには掛け紙をつけるというマナーがありますが、手渡しと配送で適した方法が異なります。手渡しの場合は包装紙の上から掛け紙をつける「外掛け(外のし)」が、配送の場合は掛け紙をつけてから包装紙で包む「内掛け(内のし)」が適しているということを押さえておきましょう。

家族葬の場合の香典返し

家族葬の場合の香典返しは、告別式のときに通夜返礼品と会葬礼状を渡し、七七日忌明けに香典返しを渡すのが一般的です。

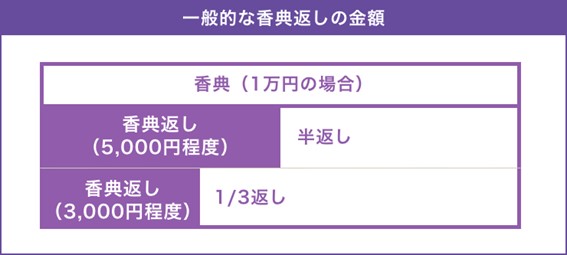

香典返しの金額相場の目安

香典返しの金額相場は「いただいたお香典の1/3から半額程度」を目安とするのが一般的です。ただし、半分では多すぎるという考え方もあるため、1/3〜半額程度の予算で用意するのが一般的です。

注意したい香典返しのタブー

香典返しには避けるべきタブーな品物がありますので、注意しましょう。下記でタブーとされている品物を紹介します。

香典返しでタブーとされている品物

香典返しでは、肉や魚、お酒、金券や商品券などの品物はタブーとされています。肉や魚は「四つ足生臭もの」と呼ばれており、昔から殺生を連想させるものとして香典返しにはふさわしくないとされています。お酒は嗜好品であり、慶事を連想させることからタブーとなっています。

金券や商品券は、お返しの金額が贈り先さまに知られてしまうため、避けた方が良いでしょう。

香典返しに贈るお菓子の注意点

香典返しとしてお菓子を贈るのは基本的に問題ありませんが、紅白などの華やかなパッケージや縁起物をモチーフにしているお菓子は避けるようにしましょう。

縁起物をモチーフにしているお菓子は、結婚や就職、卒業といったお祝いの返礼品として使用されるケースが多いです。

香典返しにお菓子を贈る場合、おすすめなのが「個包装されているお菓子」です。贈り先さまの好きなタイミングで食べられますし、切り分ける手間もありません。

若い世代に贈る場合、チョコレートやフィナンシェの詰め合わせなどがおすすめです。年配の方に贈る場合は、個包装の和菓子のセットや食べきりサイズのようかんやせんべいがおすすめです。

会社・法人からの香典に対する対応

会社・法人からの香典にはいくつかのパターンがあります。

まず、贈り主の名義が法人だった場合、香典は経費として計上されているのでお返しする必要はありません。

また、社長や部長、同僚などから個人名義で香典を頂いた場合は通常通りにお返しするのがマナーです。

社員有志という形の連名の香典を受け取ることもあります。この場合、香典を人数で割った1人あたりの金額で対応を決めるとよいでしょう。

1人あたりの金額が少ない場合、全員で分けられるお菓子などを用意して感謝の意を伝えるのが適切です。

1人あたりの金額が3,000円以上など多い場合は、それぞれに個別で香典返しを用意するのが望ましいでしょう。

地方や宗教によってもマナーは異なる

香典返しの習慣は地方によって異なります。たとえば北海道の場合、香典返しは後日ではなく、即日返すケースが多いようです。また、北関東の群馬や栃木などの一部の地域では、香典返しを行わない、受け取らないというケースがあるようです。また、宗教ごとの対応の違いなどについて理解しておくことも重要です。ご家庭の事情や住んでいる地域によって対応が異なることもあるでしょう。

いざという時に慌てないためにも、日頃からしっかり調べておき、心得て起きたものです。

香典返しが不要なケース

香典返しをしなくても良い場合として、主に3つのパターンがあります。

- 弔電やお悔やみの手紙のみをいただいた場合

- 故人や遺族の意志により、香典返しの代わりに寄付をした場合

- 香典返しを辞退された場合

このような場合は、香典返しをしなくても失礼にはあたりません。なお、いずれの場合もご挨拶状やお礼状を送付し、法要が執り行われたこと、及びお礼を伝えるのを忘れないようにしましょう。また、2の寄付を行った場合については、会葬礼状のなかで寄付をしたことを報告するようにします。

後からお香典が送られてきた場合も、返礼は必要です。ただし、四十九日法要の書状は使用できないケースがあるので注意する必要があります。また返礼品のお届けは年末年始は避けた方が良いでしょう。

香典返しでカタログギフトを贈るのは失礼

カタログギフトは、具体的な金額が記載されてはいないものの、ご予算に応じて価格が細かく選択できるというメリットがあります。金券類のようにもらった方が自由にお好きなものを手にしていただけますので、香典返しとして贈ることは失礼にはあたりません。

また、直接贈ることはタブーといわれる「肉・魚・酒」も、カタログに掲載されていますが、カタログギフトを手にされた方がそれらを申し込むのであればマナー違反ではないという考え方が一般的です。思い出の形は人それぞれ。皆様に、それぞれ故人のことを偲べる品物を選んでいただくというのもいいものではないでしょうか。

香典返しには落ち着いたデザインのカタログギフトを

カタログギフトは、香典返し以外にも内祝いやお祝いなど、さまざまなシーンで選ばれています。香典返しにカタログギフトを選ぶ場合は、見た目がにぎやかではない、落ち着いたデザインのカタログギフトを選ぶようにしましょう。

香典返しにおすすめのカタログギフト

以下のカタログギフトは、見た目がシンプルかつ落ち着いたデザインとなっているので、香典返しにおすすめです。

香典返しのご挨拶状・お礼状の書き方

さて、香典返しを贈る際には感謝の気持ちと、忌明けのご報告として、ご挨拶状やお礼状を送る必要があります。

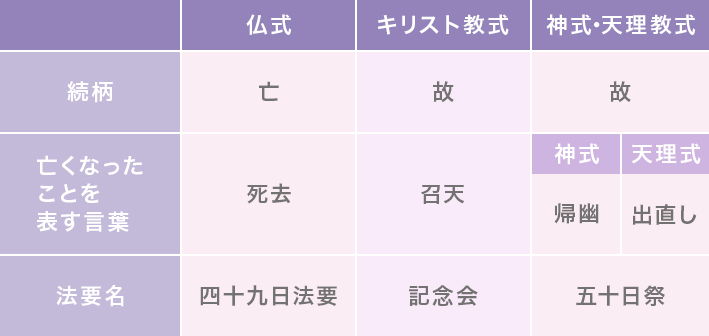

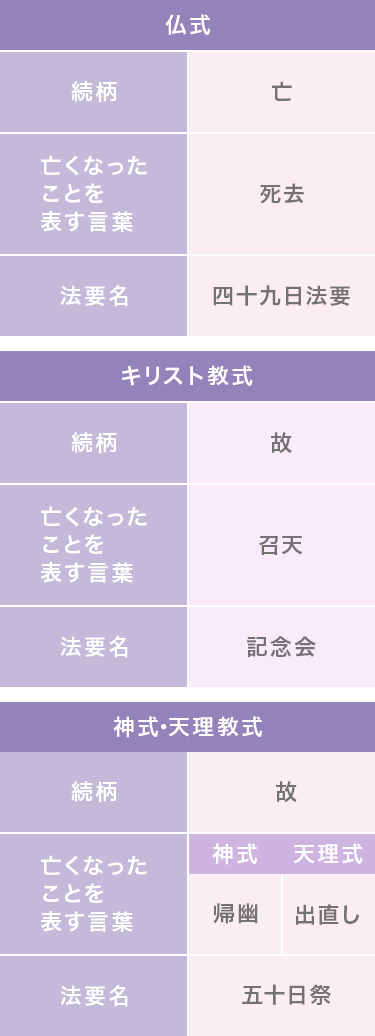

掛け紙や表書きと同じように、宗派により文面が異なるため注意が必要です。

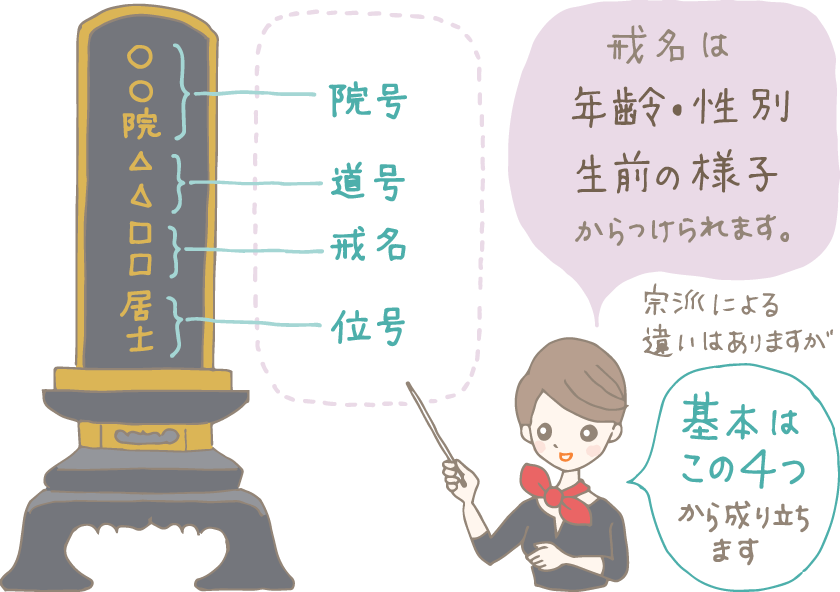

仏式は、故人との続柄に「亡」を使います。亡くなったことを表す言葉には「死去」を、法要名は「四十九日法要」を用います。

キリスト教式では、続柄に「故」を用います。亡くなったことを表す言葉には「召天」を、法要名は「記念会」を用います。

神式・天理教式では、ともに続柄に「故」・法要名に「五十日祭」を用いますが、亡くなったことを表す言葉に違いがあります。神式では「帰幽」、天理教式では「出直し」という言葉を使います。

香典返しの受け取りを辞退された場合の対応

昨今では、香典返しを辞退される方も増えてきました。

理由はさまざまですが、最も多いと言われているのが、残された家族の方の負担を考えて、というものです。

また、連名での香典の場合は一人当たりの香典返しが少額になることもあり、あらかじめ辞退することもあります。もしくは、勤務先の規定で香典返しを受け取ること自体を禁止されている方もいるようです。

お礼状のみ送るようにする

香典返しを辞退する場合、その旨を一筆書いて香典に添える場合が多いようです。その場合、香典はご厚意としてありがたく受け取り、忌明け法要の折にお礼状のみ送るようにしましょう。香典返しという品物ではなく、感謝の気持ちをきちんと伝えるようにしましょう。

また供花やお供えを頂いた場合もお礼状をお送りし、感謝の気持ちをお伝えするとよいでしょう。

香典返しの注文方法

ここまで香典返しについての解説をしましたが、いざ注文するときに「どういった品物にすれば良いのか悩んでしまう」、「スマホだと注文しにくい」といった事もあるかもしれません。

そんな時のために「香典返し注文サポート」を使っていただければ注文に関してサポートをすることができます。是非ご活用ください。