結婚祝いとは

結婚祝いとは、結婚が決まった方や結婚された方へ、祝福の気持ちを込めてご祝儀や品物を贈ることです。

結婚式に参列する際に持参する「ご祝儀」は、結婚祝いの代表的な形です。伝統的には、ご祝儀をお贈りした場合、別途結婚祝いの品を用意する必要はないとされてきました。

しかし、最近では出席の有無にかかわらず、お祝いの気持ちに応じて贈り方も多様化しています。たとえば、親しい間柄ならご祝儀に加えてささやかな品を添えたり、会社の同僚でお金を出し合ってプレゼントを贈ったりするケースも増えています。

今回は、披露宴でのご祝儀以外の結婚祝いについてアンケート調査を行いました。

披露宴で贈るご祝儀の相場は、一般的に親族を除いては、30,000円。新郎新婦と特に親しい場合や新郎新婦の目上にあたる場合は50,000円、親族は50,000円~100,000円が相場だと言われています。

しかし、ご祝儀以外の結婚祝いの金額は意外と知られていないもの。披露宴をしない新郎新婦や、披露宴に列席できない場合などに贈る結婚祝いの相場を、実際に結婚祝いをもらった方々にリサーチ! また、もらってうれしかった結婚祝いの品物のプレゼントランキングなど、新郎新婦に喜んでいただくための、結婚祝いのお役立ち情報も満載です。

※過去3年以内に結婚祝いをもらったことがある全国の男女400名にギフト総合研究所がインターネット調査

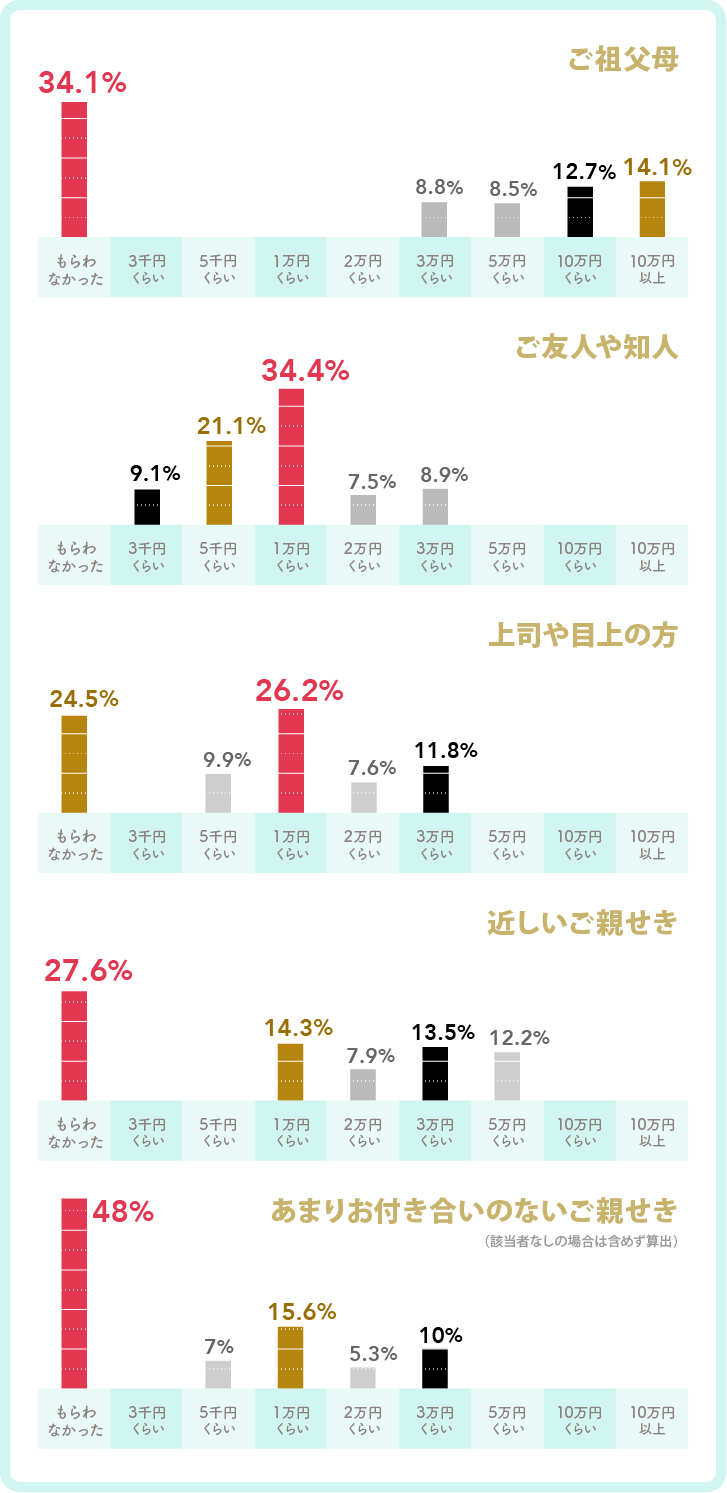

誰にいくらくらいのものをもらった? 新郎新婦との関係性別、結婚祝い相場ランキング!

「ご祖父母」の1位は「もらわなかった」となっています。ご祖父母の場合は、披露宴でのご祝儀のみをお祝いとするケースが多いようです。ただし、2位「100,000円以上」3位「100,000円くらい」となっていることから、結婚式に列席しない場合には高額のお祝いを贈っていることがわかります。

また、「ご友人や知人」と「上司や目上の方」の相場感はほぼ同じで、5,000円~10,000円、多くて30,000円といったところがトレンドのようです。また、「ご友人や知人」の場合は、「もらわなかった」という回答がなかったことから、披露宴でのご祝儀以外にも結婚祝いを贈ってお祝いするケースが多いようです。ご友人への結婚祝いで、予算は決まっているけど何を贈るか悩んでいる方は、是非相場別のランキングも参考にしてみてください。

約1/4の方が「上司や目上の方には、もらわなかった」と答えているのも特徴で、披露宴がない場合や列席しない場合は、結婚祝いを贈らない方も多いようです。

「近しいご親せき」「あまりお付き合いのないご親せき」では、それぞれ「もらわなかった」が1位になっていますが、近しい親せきの場合は、披露宴に列席し、その際のご祝儀をお祝いとしていることが予想されます。あまりお付き合いのないご親せきの場合は、お祝い自体を贈っていない、というのが実情なのではないでしょうか?

ご祝儀以外にもらってうれしかった! 結婚祝いプレゼントランキング

1位 現金 39.3%

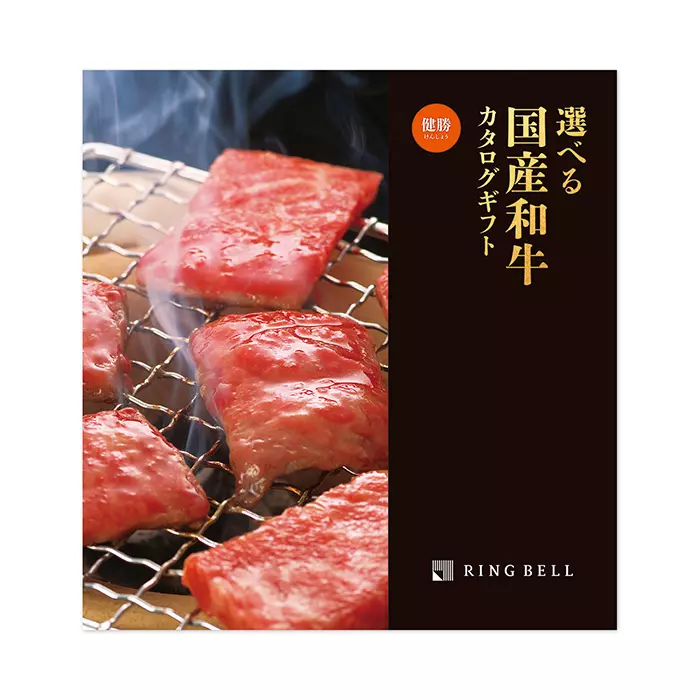

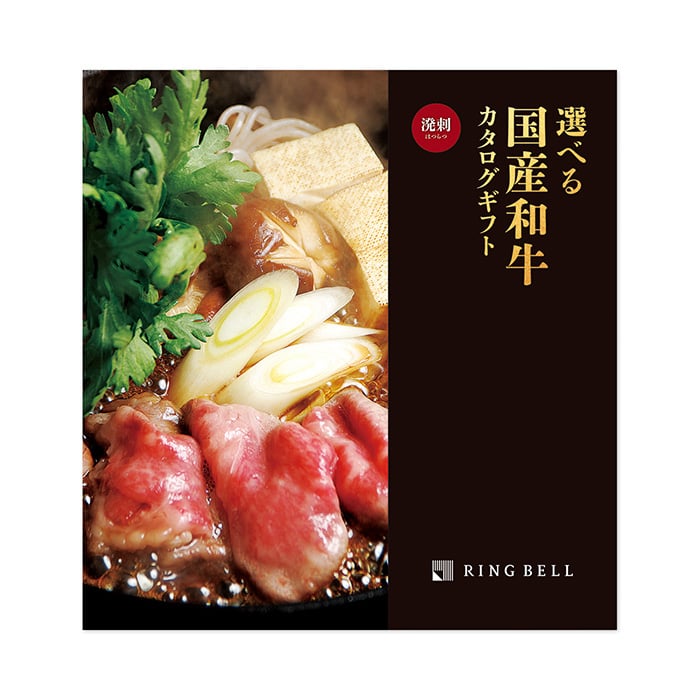

2位 カタログギフト 26.3%

3位 商品券・ギフトカード 12.3%

4位 家電 4%

5位 キッチン用品 3.5%

「現金」「カタログギフト」「商品券・ギフトカード」と、1位~3位には、自分たちの好きなように使える、好きなものが選べるプレゼントがランクインしました。

しかし、プレゼントを贈る側からすると、現金や商品券・ギフトカードなど、相手に金額があからさまにわかってしまうプレゼントを贈ることに負担に感じる方も少なくないのではないでしょうか? そのような場合には、食器や生活雑貨、グルメなど豊富な品物から相手がその時欲しいものを選ぶことができて、金額は伏せることのできるカタログギフトを選ぶのが賢い選択なのかもしれません。

4位「家電」、5位「キッチン用品」となり、品物でもらう際には、新しい暮らしの中で役立つ、実用品が喜ばれていることがわかりました。

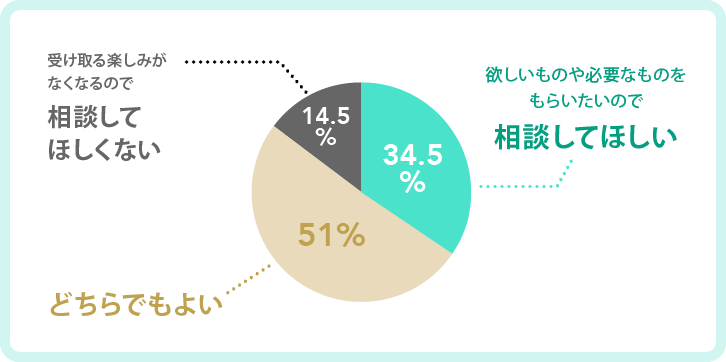

結婚祝い、事前に「何がほしい?」と相談してほしい?

結婚祝いの品に悩んだときに、当の本人に何がほしいか聞く、というのは一つの手段ですが、新郎新婦側からするとどうなのでしょうか?

約50%の方が「どちらでもよい」と答え、「相談してほしい派」は約35%、「相談してほしくない派」は約15%という結果になりました。

「相談してほしい派」と「どちらでもよい」を合わせた、相談されるのが嫌ではない方々が約85%と大多数ですので、品物選びに悩んだ際には、直接新郎新婦に欲しいプレゼントを聞いてみるもの賢い選択と言えるでしょう。

最後に、新郎新婦が「こんな結婚祝いはちょっと…」と思った「結婚祝い がっかりランキング」をご紹介します。

ぜひ、経験者の意見を、結婚祝いの品物選びの参考にしてみてください。

1位 趣味に合わないもの 29.3%

2位 実用的ではないもの 22.3%

3位 安っぽいもの 14.3%

4位 ありきたりなもの 13.1%

5位 すでに持っているもの 11.2%

相手の好みがはっきりと分からない場合は、直接相手に欲しいものを聞いたり、後から相手に品物を選んでもらえるカタログギフトや商品券など確実に喜ばれるギフトを贈ることをおすすめします。

別サイトへ遷移します。

相場別!もらって嬉しい結婚祝いのカタログギフトランキング

相手にプレゼントと一緒に選ぶ楽しみも贈ることができるカタログギフト。

以前は、結婚祝いのお返しとして浸透していたカタログギフトでしたが、最近では結婚祝いとしてご友人や会社の同僚、親せきの方にプレゼントすることが増えてきています。

人気の背景には、個人のライフスタイルの多様化があり、それに合った豊富な品ぞろえと品質の高さを実現したカタログギフトの需要が高まっています。

ここからは結婚祝いでもらって嬉しいカタログギフトの人気ランキングを相場別で紹介します。

【相場別】3,000円~4,999円(税込)

【相場別】5,000円~9,999円(税込)

【相場別】10,000円~19,999円(税込)

【相場別】20,000円~29,999円(税込)

【相場別】30,000円~49,999円(税込)

【相場別】50,000円(税込)以上

結婚祝いを贈る時期と基本マナー

結婚祝いは、挙式がある場合は挙式の2ヶ月前から1週間前までに贈るのが望ましいです。挙式当日に持参するのはマナー違反とされています。挙式がない場合は、結婚報告を受けてから1カ月以内を目安にしましょう。やむを得ず遅れる場合でも、挙式後1カ月以内に贈るようにし、お詫びの言葉を添えると良いでしょう。

挙式当日に持参すると新郎新婦の荷物が増え、場合によっては郵送費を自腹で負担することになるため避けるべきです。

式の日程が未定の場合は、入籍日の一週間前までを目安に贈ると良いでしょう。

長期間経過してから贈る場合(半年程度まで)は問題ありませんが、お詫びのメッセージを添えることで誠意が伝わります。また、遅れたからといって高額なプレゼントにするのではなく、相場に合わせた金額にすることが大切です。相手が返礼に困ることのないよう配慮しましょう。

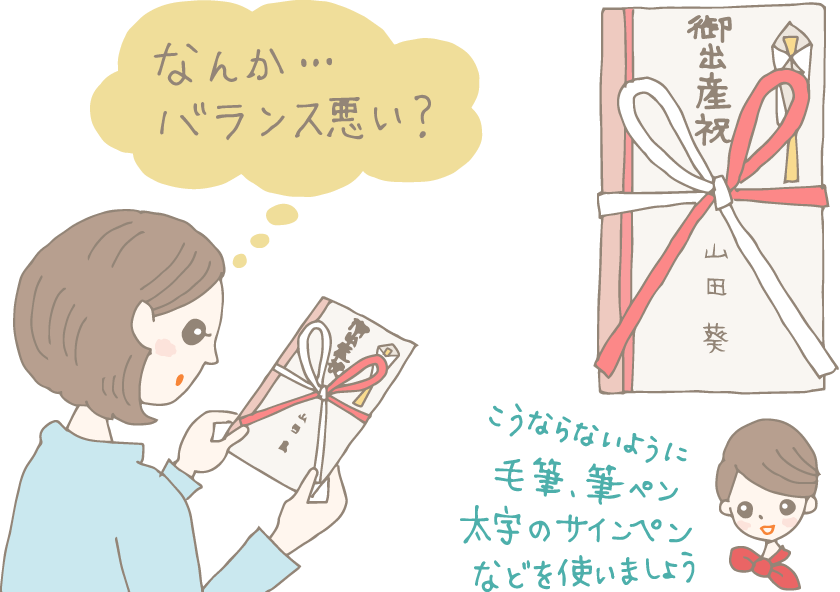

結婚祝いの熨斗・ラッピング

結婚祝いのギフトを贈る際の熨斗・ラッピングのポイントはこちら。せっかくのギフトですので、贈り先さまに失礼のないようポイントをおさえておきましょう。

- 表書き:「寿・御結婚御祝」

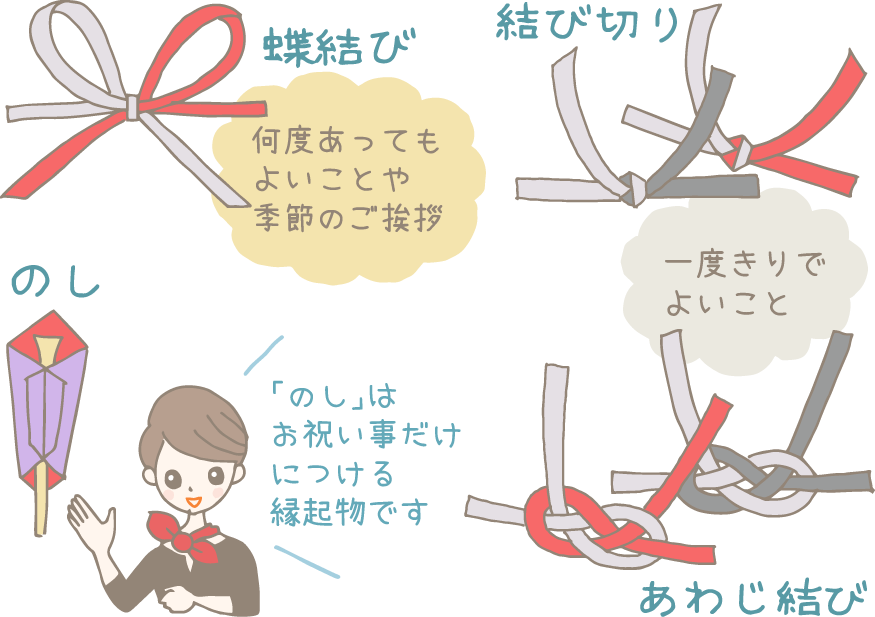

- 水引:「紅白10本の結び切り・あわじ結び」

- 名入れ:「贈り主様の名前」

表書きは「寿」や「壽」、「御結婚御祝」を使うのが一般的です。「祝御結婚」は四文字になるため、縁起を気にする方には避けた方が無難です。表書きとは、熨斗(のし)の上段に記載する贈答品の目的のことを指します。「御祝」と記載することも一般的です。4文字の表書きは縁起が悪いと言われているので注意しましょう。

水引は「結び切り」か「あわじ結び」を選ぶのが適切です。結び切りには「一度きり」という意味があり、あわじ結びには「末永いお付き合い」という意味があります。

水引の本数は、基本的に10本が一般的です。これは格式の高いお祝いであることを示しています。水引の色は、紅白が基本です。

名入れは毛筆や筆ペンで贈り主の名前のみを記します。贈り先の名前は書かないよう注意してください。連名の場合は順序にも気を付けましょう。

連名で贈る場合には順序にも気を付ける必要がありますので、こちらも参考にしてください。

リンベルでは、お客様のご希望に合わせて結婚祝いのしを付けて結婚祝いをお届けします。包装紙も16種類の中からお選びいただけるので、新郎新婦に合ったものをお選びください。

結婚祝いで贈ってはいけないもの

結婚祝いでは、「切れる」「割れる」「消える」ものは避けるのが一般的です。包丁やハサミなどの刃物類は「縁を切る」、陶器やガラス製品は「割れる=別れる」、食べ物や消耗品は「消える」ことから縁起が悪いとされています。また、ハンカチ(手巾=手切れ)や日本茶(弔事で使われる)なども避けた方が無難です。

このような習慣の背景には、新しい門出を祝うにあたって不吉な連想を避けたいという思いがあります。他にも櫛などのように「死」や「苦」を連想させるものも避けるべきでしょう。

ただし、近年は縁起の良し悪しをあまり気にしないという人も増えています。相手と相談した上でリクエストがある場合は、先に紹介したものを贈っても問題ありません。

調査実施:ギフト総合研究所