結婚して姓や住所が変わった場合、さまざまな手続きや届け出が必要です。中には期限が設けられているものもあるため、ご自身にはどのような手続きが必要なのかをリストアップしておくと安心です。今回は結婚や入籍の前後で必要な各種手続きや届け出をまとめました。

入籍前にやること・必要な手続き

①入籍日を決める

入籍日はおふたりの大切な記念日です。決め方はさまざまで、交際記念日をはじめおふたりにとって思い出深い日にしたり、お互いの誕生月と日をかけ合わせた日なども多いです。あるいは、昔ながらの縁起のよい大安や天赦日、一粒万倍日などが重なる日も人気です。

また、月日が固定された祝日を選ぶと「毎年休みの日にお祝いできる」「忘れにくい」というメリットもあります。また、祝日ではないものの、2月2日 夫婦の日や、11月22日 いい夫婦の日など夫婦にちなんだ語呂の日も忘れにくいです。

②新姓の印鑑の用意

結婚にともない新しい姓になる方は、必要に応じて新しい姓の印鑑を作ります。近年では市区町村への届け出など、行政の手続きの多く(9割程度)は押印が廃止されています。後述するように婚姻届の押印も任意となっていますので、かつてよりも優先度は高くないといえます。

昔とくらべて印鑑が必要になる場面はぐっと減りましたが、旧姓の印鑑で銀行口座を開設している場合などは、新姓の印鑑に変更する手続きが必要な場合があります。また、お仕事の規定などにより、新姓の印鑑が必要な場合もあります。

新姓の印鑑もまったく登場しないわけではないので、特に住宅購入や各種ローンの契約を予定している場合は用意しておくと安心です。また、お持ちの旧姓の印鑑は手続きで必要になることもあるので保管しておきましょう。

なお、後述しますが、姓が刻印されている印鑑で印鑑登録している場合、住民票の姓が変わると登録は自動的に失効します。また、転出届を出した場合も自動的に失効します。どちらの場合でも、印鑑登録が必要な場合は改めて申請する必要があります。

③婚姻届の提出

2021年9月から、婚姻届の押印が不要となりました。ただし、婚姻届の押印欄は残されていますから任意で押印するのはOKです。

婚姻届を出す際に必要なものは、「婚姻届書」と「本人確認のできるもの(運転免許証やマイナンバーカードなど、顔写真付きの官公署発行の証明書)」のみとなります。なお、婚姻届はどこの市区町村でも提出できるため、旅先にある役所で提出する方もいらっしゃいます。

④婚姻届時の戸籍謄本の添付は不要に

従来、本籍でない市区町村で婚姻届を出す場合は、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)が必要でしたが、2024年3月1日から添付が原則不要になりました。

なお、戸籍謄本の写しが必要な場合、従来は本籍地の役所から取り寄せる必要がありましたが、住所と本籍地の市区町村が異なっていても、マイナンバーカードがあれば戸籍謄本はコンビニのキオスク端末などで取得できます。

ただし、キオスク端末を利用する場合には、事前に本籍地の市区町村へ「戸籍証明書のコンビニ交付利用登録申請」が必要です。申請は市区町村役所やキオスク端末でできるほか、ICカードリーダとパソコンからインターネット経由で行えます。

⑤婚姻届受理証明書は、婚姻届の提出時にもらっておくとラク

おふたりが夫婦となったことの証明は主に「戸籍謄本」が用いられますが、新しい戸籍ができるまでに数日〜1週間程度を要します。

「婚姻届受理証明書」は、婚姻届を受理した市町村がその証明として発行するもの。

新しい戸籍ができるまで、戸籍謄本の代わりに利用できます。主な用途は扶養確認のため会社などに提出する書類です。婚姻届を出した時に、必要に応じてもらっておくと二度手間にならずおすすめです。

また、「婚姻届受理証明書」は戸籍謄本の代わりとして用いるほか、市町村によっては、上質紙を使った賞状タイプも用意しています。こちらは入籍した記念用・保管用となります。

入籍後にやること・必要な手続き

①転出届・転入届・転居届の提出

結婚にともなって住所変更がある場合、旧住所と新住所のそれぞれを管轄している市区町村役場にて、「転出届」と「転入届」が必要です。ただし、旧・新住所が同じ自治体の管轄であれば、「転居届」の提出のみ必要となります。「転出届」と「転居届」は引越し日から14日以内に行わなくてはなりません。

転出届・転居届は、従来のように役所で手続きできるほか、マイナポータルを通じたオンライン手続きも可能です。転入届はこれまでと同様に役所で行う必要がありますが、マイナポータルで来庁予定の連絡(転入予約)ができるようになりました。

引越し後は、各種の変更手続きで新住所の住民票が必要となることがあります。必要になるたびに役所やキオスク端末に取りに行くのは手間ですから、転入届を出したらその場で住民票も何通かもらっておくと便利です。

また、郵便物は引越してから1年間転送してくれるサービスがあります。お近くの郵便局窓口、ポスト投函、e転居(Webサイト、郵便局アプリ)にて手続きをすると、旧住所宛の郵便物を新住所に無料で転送してくれます。

詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。

②(必要に応じて)印鑑登録

すでに印鑑登録をしている場合、以下の2つのケースでは自動的に登録が失効します。必要に応じて、新たに印鑑登録の手続きが必要です。印鑑登録は「転居届」や「転入届」を提出する際、同時に手続きするとスムーズです。

- 旧住所と新住所で管轄する市区町村自治体が異なる場合

- 姓が刻印されている印鑑で印鑑登録をしている方で、結婚により姓が変わる場合

③マイナンバーカードの記載事項変更手続き

氏名・住所の変更を行う(氏名・住所が変わった場合)

結婚にともなって住所や姓が変わったら、自治体(引越した場合は新居の自治体)で変更の手続きが必要です。手続きの際には、マイナンバーカード交付時に設定した数字5桁の暗証番号が必要となります。事前に確認しておきましょう。

④「マイナンバーカードの継続利用」の手続き

マイナンバーカードの継続利用の手続きとは、すでにマイナンバーカードを所有している方が、市区町村をまたいで引越しをした場合に必要な手続きです。

「転入届」の届け出を済ませていたとしても、マイナンバーカードの継続利用の手続きを行っていないと転入届出から90日後にカードが失効となるため、忘れないよう手続きしましょう。転入届を出す時に一緒に済ませておくと安心です。手続きには暗証番号(数字4桁)の入力が必要です。

なお、マイナンバーカードの継続利用の手続きをすることにより、コンビニなどのキオスク端末で新しい住所が入った住民票をプリントすることが可能になります。

⑤住民票・婚姻届受理証明書の取得

- 住民票は免許証の変更などで必要

- 婚姻届受理証明書を持って住民票の住所地を管轄する役場に行けば、その場で新姓に変更してもらえる

⑥運転免許証の記載事項変更

住所や姓が変更になった場合、「転入届」あるいは「転居届」の手続きを済ませて、新しい住民票を手に入れ、運転免許証の記載事項を変更しましょう。警察署や運転免許更新センター、運転免許試験場のいずれかに、本人が行って手続きをします。

⑦国民健康保険や国民年金などの名義・住所の変更

国民年金の住所・姓変更

国民年金(第1号被保険者)に加入している方の住所や姓が変わった場合は、マイナンバーと基礎年金番号が結びついていれば、住所や姓名変更に関する届出は原則不要です。マイナンバーと基礎年金番号が結びついていない被保険者は、従来どおり自治体の役所にて変更の手続きが必要です。

国民健康保険の住所・姓変更 / 新規加入

国民健康保険に加入している方で、住所や姓が変わった場合は届け出が必要です。旧住所の自治体で「資格喪失」の届け出を、新住所の自治体で「加入」の手続きをそれぞれ行います。

⑧パスポートの書き換え

住所だけ変わった場合は、すでに持っているパスポートに関して特別な届け出をする必要はありません。この場合、ご自身で裏表紙中面の「所持人記入欄」に記載の旧住所を二重線で消し、欄内に新住所を記入するだけでOKです。このように、自身で住所欄の書き換えが可能なので、パスポートを住所証明として用いることができません。

氏名や本籍が変わった場合は、「パスポートを新しく作る」か、すでに持っているパスポートの「記載事項変更申請」の2つの方法があります(同一の都道府県内で本籍を変更した場合は手続きの対象外)。手続きは各自治体の旅券センター窓口で行えます。「記載事項変更申請」に期限はありませんが、航空券とパスポートの氏名が異なると搭乗できないため注意が必要です。

⑨銀行・クレジットカード・生命保険などの手続き

住民票や戸籍が新住所・新しい姓で登録できたら、銀行やクレジットカード、生命保険などで必要な変更手続きを行いましょう。そのほか、ネットショッピングサイトやサブスクリプションなど、ユーザー登録しているものの変更手続きも必要ですから、リストアップして優先順位をつけてこなしていきましょう。

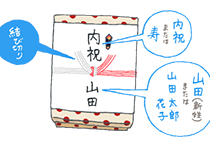

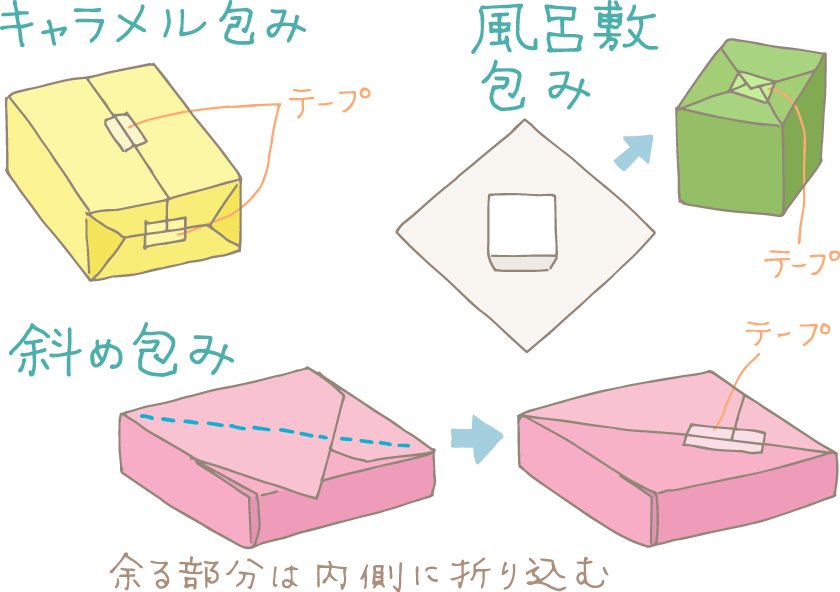

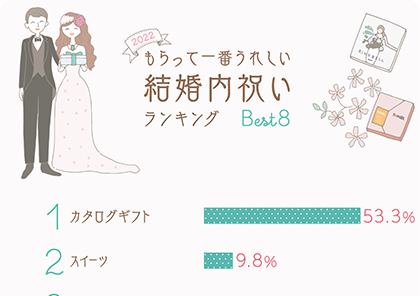

⑩結婚内祝いの準備

結婚するとお祝いをいただくことも多いでしょう。結婚祝いをいただいたらお返しを贈りましょう。結婚内祝いとは、結婚したカップルがお世話になった方への結婚報告を兼ねてお贈りするものです。披露宴へ出席した方へは、引出物をお渡ししていれば、あらためて結婚内祝いを用意する必要はありません。ただし、いただいたご祝儀が想定していた金額よりも多い場合や、ご祝儀とは別に結婚祝いをいただいた場合は、引出物とは別に結婚内祝いを贈ることがあります。

お招きしたものの結婚式に出られなかった方、また、結婚式に招待していない方が結婚祝いをくださった場合にも、結婚内祝いを用意してお贈りしましょう。

結婚内祝いの金額相場はいただいたお祝いの1/3〜半額(半返し)の品とされます。ただし、目上や身内の方などがくださる高額な結婚祝いは、新しい夫婦の生活を助けるという意味合いがあるため、相場どおりに高額な内祝いを贈るとかえって恐縮させてしまいます。その場合には、相場にこだわらずにこころを込めた内祝いを選んでみてください。

結婚内祝いの相場の目安やマナーについては、下記の記事で詳しく解説しています。