お布施とは、葬式や法要で僧侶にお渡しする謝礼(金銭)のこと。金額に決まりはないものの、地域や内容によって一定の相場が存在します。今回は、お布施の金額相場や封筒の書き方、渡し方など、お布施に関するマナーについて解説します。

お布施とは?

現代では、お布施は僧侶に対する謝礼(金銭)を指す

お布施とは、読経や戒名をいただいた際に僧侶に支払う謝礼金のこと。感謝の意を示すものとしてお渡しするものですから、「支払う」ではなく、「お布施を包む」「お布施を納める」などと言います。

また、お布施には本来決まった金額はありませんが、地域や慣習、法事の規模などで相場が決まっています。

お布施の由来

お布施の本来の意味は、仏教の修行のひとつ「布施行(ふせぎょう)」に由来します。布施行は「自身の持っている物を、無条件で人に施す」ことであり、見返りを求めず人に施すことにより、欲への執着から離れる=悟りを開くとされてきました。

神道で神職にお渡しする謝礼は「祭祀料(さいしりょう)」

前述のようにお布施は仏教の考え方に基づく行いなので、仏式以外の行事では用いません。例えば神式における謝礼金は「祭祀料(さいしりょう)」と言います。

「祭祀料」は神職にお渡しするもので、祭祀料、御礼、御玉串料、御初穂料など、神事の内容によって呼び方を選びます。なかでも御玉串料は、結婚式や通夜・葬儀、厄払いなど、私たちが経験する神事によく登場する言葉です。

以下の記事では、御玉串料を用いる場面や、のしや水引のマナーを解説しています。

お布施の相場は、法要の内容により異なる

お布施の相場は、法要の内容によって異なります。お布施の金額相場を確認しておきましょう。

葬儀・告別式

通夜・葬儀・告別式はひとつなぎで扱われることが一般的で、そのお布施の金額相場は20万円〜50万円と幅があります。このお布施には、戒名料やお車代が含まれ、さらに枕経や通夜読経、炉前読経(ろぜんどくぎょう・火葬場の炉前での読経)など、僧侶に読経してもらう回数によっても変わってきます。

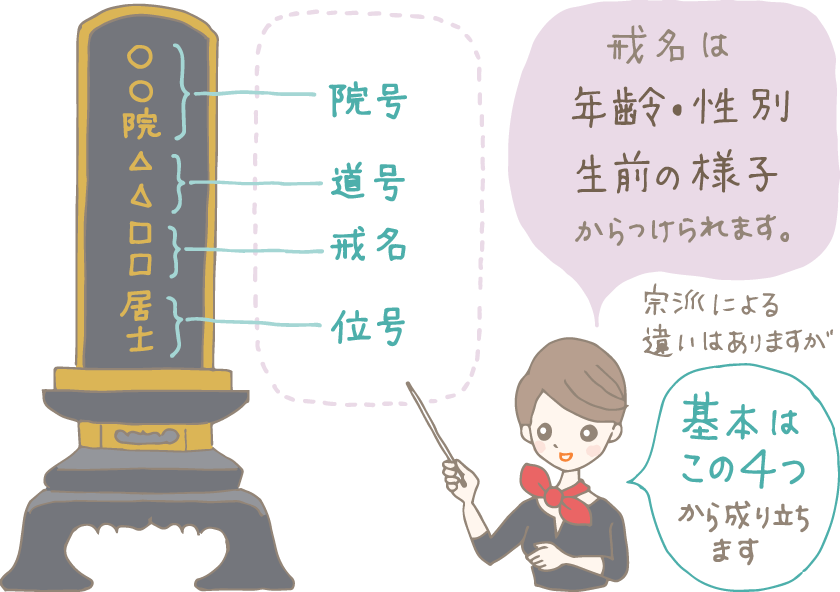

戒名料は戒名を授かる際の謝礼のことで、お布施の中でも価格帯が広いです。相場は生前の地位や知名度や宗派などによって決まり、最も位の高い戒名では100万円を超えます。

以下の記事では、戒名の費用相場や、基本的なマナー、戒名にまつわるよくあるトラブルを解説しています。

四十九日

四十九日(しじゅうくにち)とは、故人の命日から数えて49日目を指します。仏教においては忌中(命日〜49日目)の内で最も大切な日とされ、四十九日には故人の成仏を願い、遺族が家族や親族、友人を招いて法要を行います。四十九日法要におけるお布施の金額相場は、3万円〜5万円ほどです。

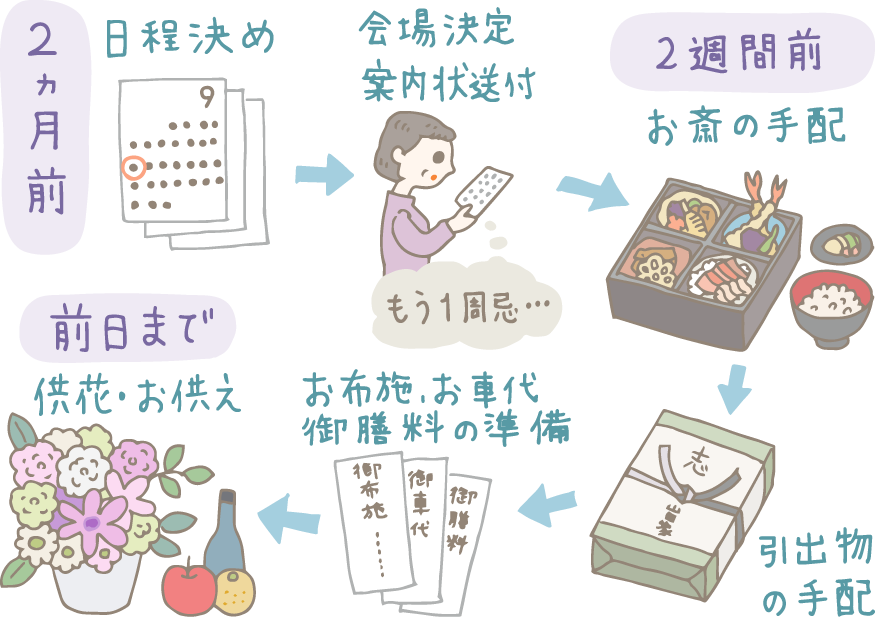

葬儀を終えたら、遺族は四十九日法要にむけて少しずつ準備を進めることになります。

以下の記事では、四十九日の日取りの決め方や、必要な準備について解説しています。

納骨

納骨式(納骨法要)は、仏式では四十九日法要と同日に納骨式を行うことが多いです。ご自宅などに一時的に保管していた遺骨を、お墓や納骨堂に納めます。納骨法要のお布施は1万円〜5万円が相場で、四十九日法要と一緒に行う場合はこれと加算してお包みします。

なお、四十九日法要と納骨の場所が離れているなど同日の実施が難しい場合は、別日にしても問題ありません。この場合は四十九日法要と納骨式(納骨法要)のそれぞれ別にお布施を用意します。

新盆

新盆(初盆)とは、故人が亡くなって初めて迎えるお盆のこと。四十九日前にお盆を迎える場合は、新盆(初盆)を翌年におこなう形が一般的です。

新盆法要のお布施の金額相場は3万円~5万円で、法要の中身によってお車代や御膳料(各5,000円~1万円)が加算されます。なお、新盆以降のお盆法要では、お布施は5,000円~2万円が相場となっています。

以下の記事では、お盆に関するマナーや基礎知識、新盆(初盆)ならではの決まりごとなどをご紹介しています。

お彼岸

自宅へ僧侶を招く場合は3万円~5万円前後、お車代を包むことも

お彼岸に僧侶を自宅へ招き、お経をあげていただく場合のお布施は、お盆の法要と同程度、具体的には3万円~5万円前後であることが多いといわれています。

また、わざわざ出向いてもらうことから、お布施とは別にお車代として5,000円~1万円ほど包むこともあります。

お寺が営む法要に参加する場合は3,000円~2万円前後

お寺が営む彼岸会やお施餓鬼(せがき)などの法要へ、自分たちが訪問して参加する場合のお布施は、3,000円~2万円前後と幅広く、中でも5,000円~1万円前後であることが多いといわれます。

ただし、自宅の場合も、お寺の場合も明確に決まった金額はありませんので、家族や親族など身近の詳しい方にあらかじめ確認しておきましょう。

以下の記事では、お彼岸のお布施の一般的な相場、お布施の表書きや渡し方について解説しています。

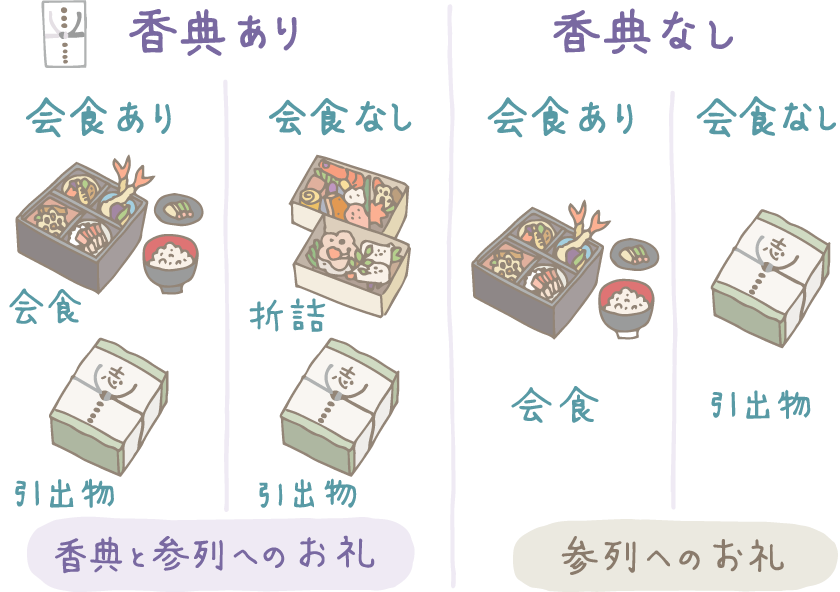

一周忌法要

故人が亡くなって1年後の命日に執り行われる「一周忌」は、年忌法要のなかでも特に重要とされています。僧侶にお渡しする謝礼は、お布施(お経料)として2万円〜3万円、お車代として5,000円〜1万円、お膳料として5,000円〜1万円と、ケースに応じて用意します。

以下の記事では、一周忌の意味や、施主が行うべき準備、謝礼やお返しなどの相場について解説しています。

三回忌以降

三回忌のお布施の相場は1万円~5万円程度とも言われますが、地域や宗派、寺院とのお付き合いの深さによっても違ってきます。迷ったら事情に詳しい家族・親戚に相談するか、寺院や僧侶に問い合わせましょう。

以下の記事では、三回忌の概要や行う意味、準備について解説します。

お布施で押さえておきたい「包み方・渡し方・タイミング」

お布施の包み方

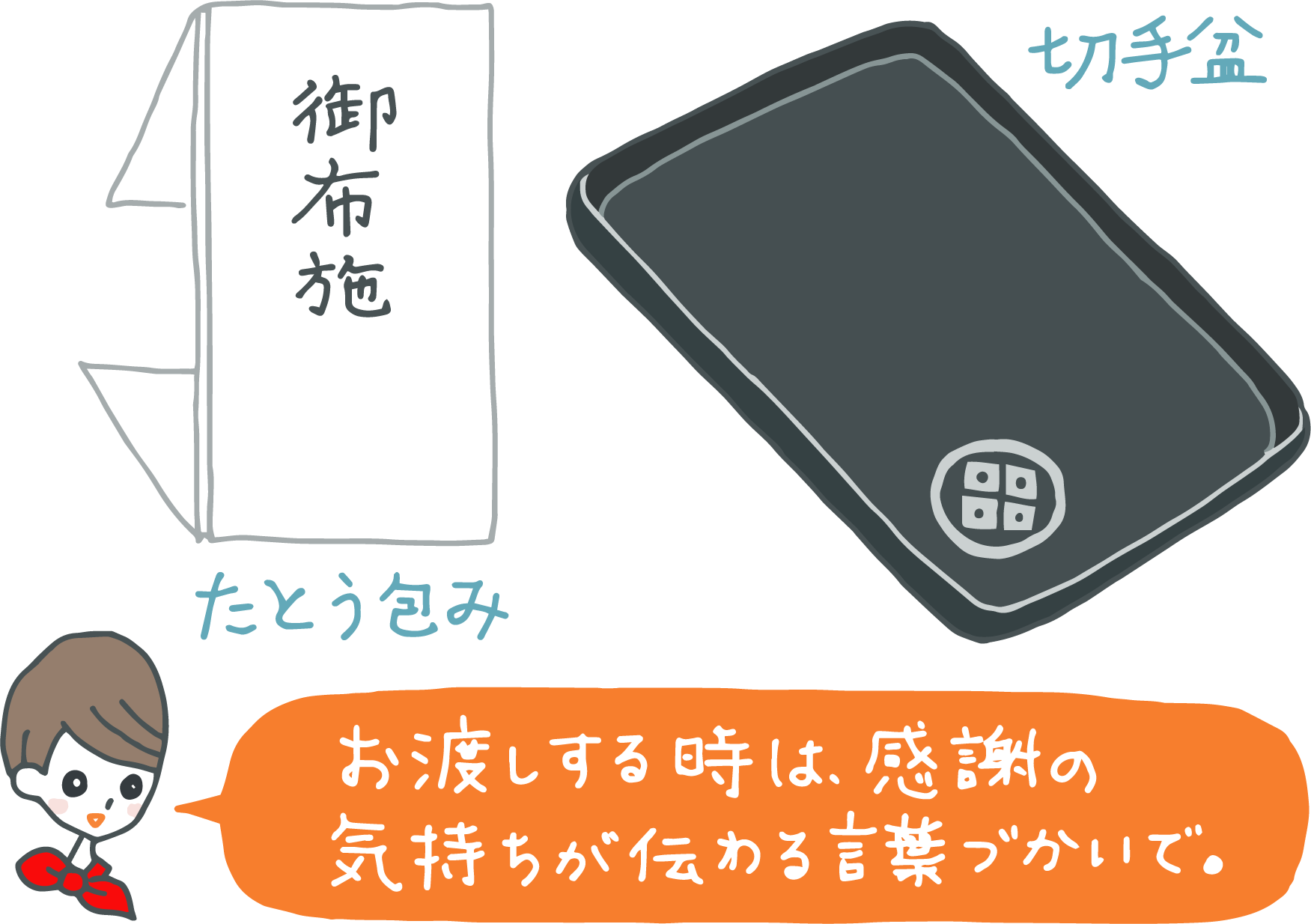

お布施を包む際には奉書紙を使い、左右から巻き三つ折りにした上で上下を折る「たとう包み」が丁寧な包み方です。ただし、白無地の封筒(郵便番号欄の印刷がないもの)にでも構いません。表書きをする場合は「御布施」または「お布施」としますが、なにも書かずにお渡しすることもあります。

封筒の裏には左下に施主の住所、電話番号、氏名を書き、その横に一段下げて封入した金額を旧字体の漢数字を用いて「金◯萬円」などと書きます。表も裏も黒の毛筆または筆ペンを用います。なお、お布施は不祝儀ではないため、香典袋には入れません。

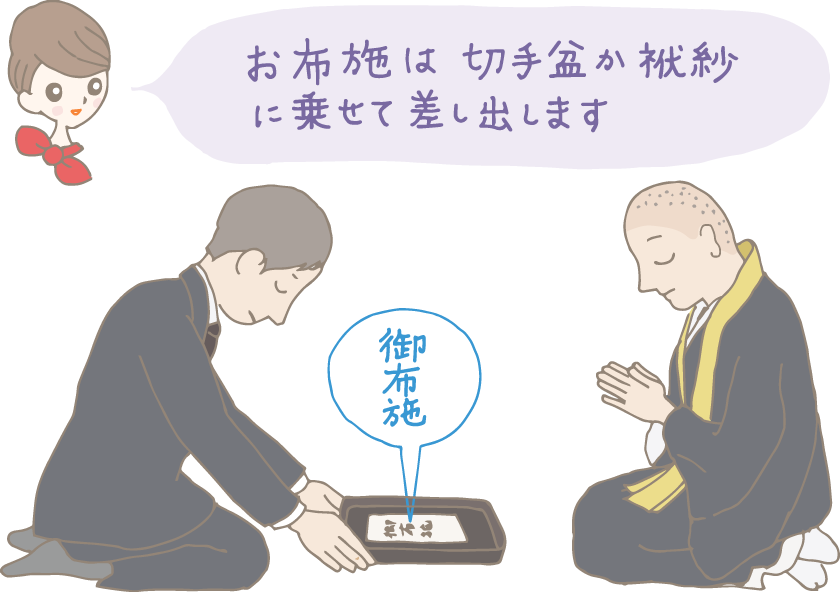

お布施は袱紗に包むか、切手盆に乗せて渡す

お布施はお祝いやお香典のように手から手へ渡すことはしません。切手盆という小ぶりのお盆を畳の上に置き、まずは自分側が正面になるようにお布施を載せ、僧侶側が正面になるように切手盆を回し、差し出すようにします。お寺へ伺う場合は、切手盆の代わりに袱紗の上に載せて差し出すようにしましょう。

お布施を渡すタイミング

お布施をお渡しするタイミングは、法要の前と後の2回あります。

法要前のタイミング

法要を行う場合、僧侶が会場に到着され、遺族が僧侶に挨拶するタイミングでお布施をお渡しすると円滑に進むでしょう。お渡しする際は「本日はよろしくお願いいたします」と一言添えるとよいでしょう。

法要後のタイミング

法要当日はさまざまな対応に追われるものですので、お布施を渡すタイミングを逃してしまった場合は、終わってからお渡ししても問題ありません。お渡しする際は、「お勤めありがとうございました」、あるいは「お納めください」など、感謝の気持ちが伝わる言葉づかいを心がけましょう。