年忌法要とは、年ごとに行われる故人を偲ぶ法要です。そのうちのひとつ「七回忌」は、どのような意味があり、また、どのような準備が必要になるのでしょうか? 今回は、七回忌の概要や流れ、施主が行う準備、服装などのマナーについて解説します。

七回忌とは

七回忌(ななかいき)とは、故人が亡くなってから満6年目の年に行う法要のことです。

満6年目の祥月命日(しょうつきめいにち。亡くなった月日を指す。命日とも)に行うのが原則ですが、平日などで都合が悪い場合には日程を前にずらして調整します。後にずらす(延期する)ことはありません。

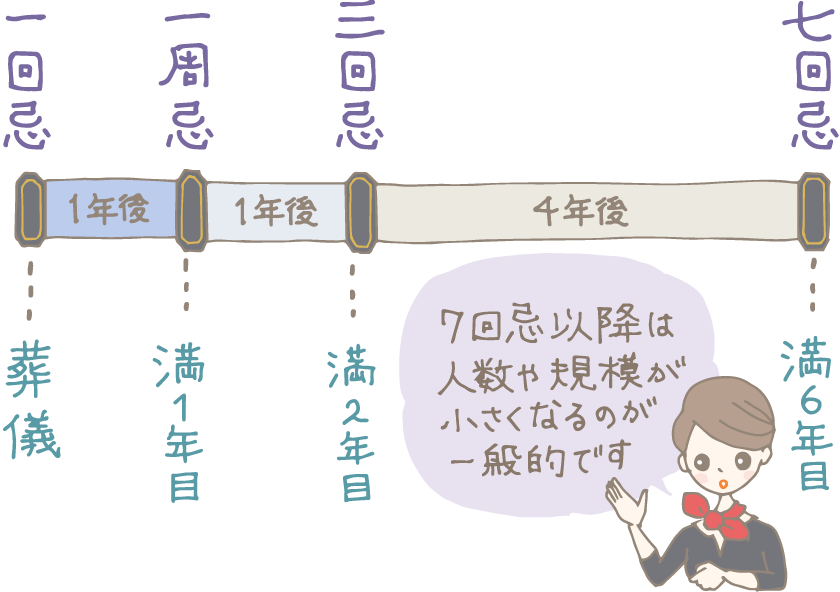

七回忌法要は、それまでの一周忌法要や三回忌法要よりも小規模で行うことが多く、ご遺族やご親族だけ集まるのが一般的です。

年忌法要の数え方について

亡くなってから1年ごとに故人を供養する法事を年忌(法要)といい、この年忌には一周忌・三回忌・七回忌などがあります。「周」と「回」では意味が異なることに注意が必要です。

| 一回忌 | 故人が亡くなった時の法要=葬儀のこと |

|---|---|

| 一周忌 | 故人が亡くなってから満1年目で行う法要 |

| 三回忌 | 故人が亡くなってから満2年目で行う法要 |

| 七回忌 | 故人が亡くなってから満6年目で行う法要 |

このように、「回」で数えるときは故人が亡くなった時を一回として数え、「周」で数えるときは故人が亡くなってから満一年目を一周として数えます。

混同しやすい一周忌と一回忌の違いについては、下記の記事で詳しく解説しています。

それぞれの年忌法要の概要はこちらをご覧ください。

七回忌法要の流れ

①参列者の入場、施主挨拶

故人と血縁が近い方から順番に、前の席に着席します。施主は参列者がそろったことを確認し、来てくださったことへの感謝と、これより七回忌法要を行うことを述べ、挨拶とします。

②読経

挨拶の後、施主は下座に移動します。続いて僧侶が入場し、僧侶による読経が始まります。

③焼香

読経中には、故人と関係の深かった方から順番に焼香をします。焼香のタイミングについては、僧侶や会場のスタッフから合図があります。

④僧侶による法話

読経が終わると、僧侶による法話(仏教の教えにもとづいたお話)があります。

⑤僧侶の退場

僧侶が退場します。このタイミングで、施主から僧侶にお布施と、必要に応じて御車代や御膳料をお渡しします。

⑥施主挨拶

施主より、再びいらしてくださったお礼が述べられます。また、このあとに行われる会食や、会食せずに帰る方への案内もこの時に説明があります。

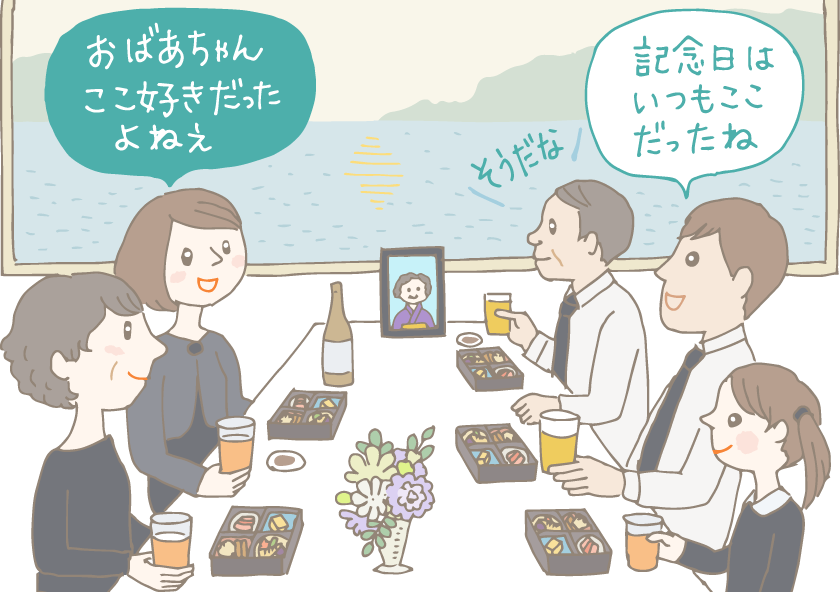

⑦会食

七回忌法要の会食は、肉・魚を用いない精進料理が供されます。最近では、懐石料理のケースも増えています。会食せずに帰る方には、遺族から返礼品が渡されます。

⑧返礼品の配布

会食が終わったら、遺族から返礼品が渡され法要は終了となります。

宗派や家庭によっては、お墓参りをすることもあります。法要会場とお墓が離れている場合や、簡略化のために省略されることもあります。

七回忌法要でおこなうべき準備

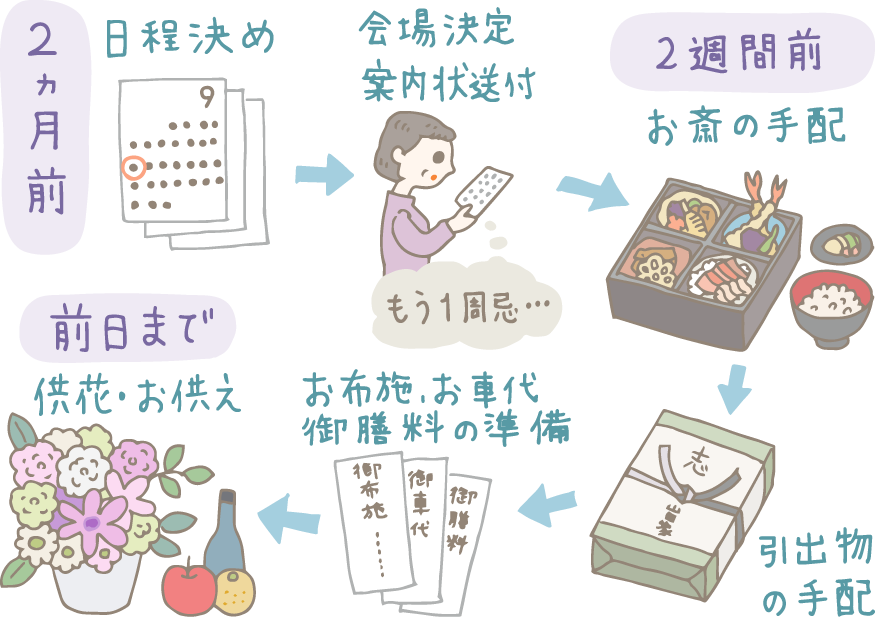

七回忌法要の前に施主が行うべき準備は以下のとおりです。法要前の1カ月くらいを目安に済ませておくとよいでしょう。

招待する方を決める

七回忌はそれまでの法要よりも小規模になり、ご遺族やご親族のみで集まるのが通常です。家族で話し合って招待する方を決めます。また、家族だけで執り行う場合もあります。

日程・場所を決める

七回忌法要は自宅で行うことも、また、お寺やホールで行うこともできます。参列いただく方の利便性や、寺院・会場の空きなどを踏まえて日程と場所を決めるようにしましょう。

また、法要は命日(亡くなった月日)に行うものですが、日程調整をすることは可能です。その場合、命日より前に執り行うこととします。命日より後、つまり延期することはしません。

法要の1カ月前までには案内を済ませる(メールなどですませることも)

日程・場所が決定したら招待したい方へ早めに連絡をしましょう。参列者の準備や日程調整してくださることを踏まえて、1カ月くらい前にお伝えできていると安心です。三回忌のように案内状を送ることもありますが、近しい方ばかりならメールやメッセージアプリでご案内するケースも増えているようです。

会食の手配

法要後の会食のことを「お斎(おとき)」といいます。精進料理ではなく懐石料理のこともあれば、自宅やレストランで行うこともあります。七回忌からは近しい人のみが参列するため、あまりこだわらなくても問題はありません。

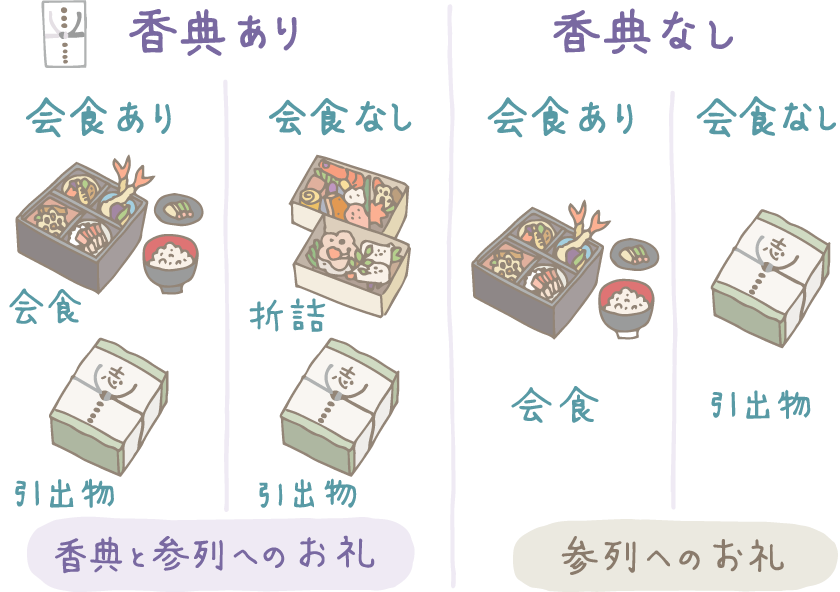

お斎をしないこともあります。その場合には事前に参列者に対し「お斎の席は設けていない」「お斎の席は設けていないが、ささやかながら折り詰めをご用意する」などの案内をしておきます。お斎も折り詰めも用意しない代わりに、香典を辞退するという選択肢もあります。

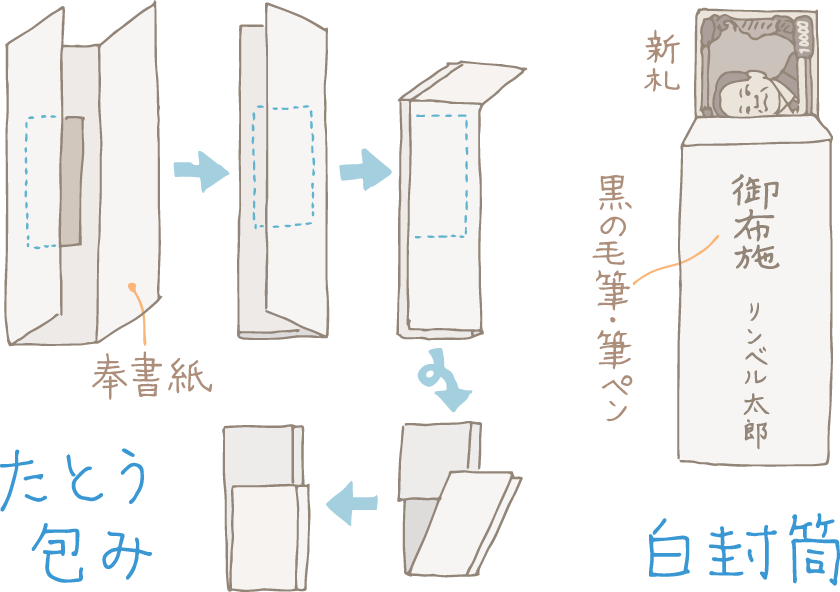

お布施を用意する

僧侶に読経をお願いする場合は、お布施を用意します。必要に応じて御車代、御膳料も用意しましょう。御車代とは、僧侶に会場まで出向いていただいた場合のお礼で、御膳料とは会食のある法要で僧侶が参席しない場合にお支払いするものです。

表書きには「御布施・御車料・御膳料」とそれぞれに記載し、封筒中央下に喪主の名前を薄墨ではなく黒墨で書きます。白い封筒が最も多く用いられ、二重になっている封筒は「不幸が重なる」に通じるとして避ける向きがあります。

| 七回忌法要 お布施類の金額相場 | |

|---|---|

| お布施 | 1〜5万円 |

| 御車代 | 3千〜1万円 |

| 御膳料 | 5千〜1万円 |

お供え物や供花を手配する

お供え物や供花は、法要の前日までに届くように手配する。

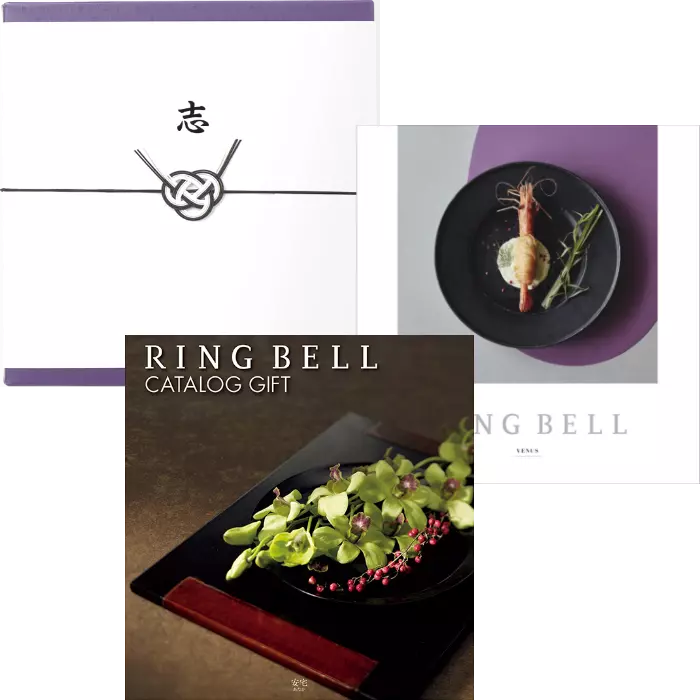

返礼品と香典返しの手配

七回忌法要では、参列者からいただく香典に対するお返しとして「香典返し」と、また、香典をいただいてなくても参列者への「返礼品(慶事における引き出物)」を用意します。どちらもお茶や海苔や石鹸といった消耗品、いわゆる「消えもの」から選ぶことが一般的です。カタログ掲載品からお相手が好きなものを選べるカタログギフトも人気です。

返礼品はどなたへも「一律」「同じもの」「当日に」お渡しすることが通常です。お茶や海苔や石鹸といった消耗品のほか、ハンカチなども選ばれます。こちらは2千〜5千円程度が目安となるでしょう。

香典返しは後日でも構いませんが、人数が少ないことを考えると、返礼品と一緒に手配したほうが施主のご負担が少ないかもしれません。

香典返しの相場は地域によって異なり、関東ではいただいた香典の半分、関西では1/3程度とされていました。地域ごとのルールに合わせつつ、一般的には半返しとしておけば差し障りはないでしょう。

香典返しの相場やマナーについて下記の記事で詳しく解説しています。

七回忌で押さえておきたいマナー

返礼品の表書き

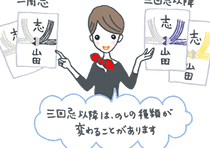

参列者には香典のお礼として、返礼品をお渡しします。返礼品には掛け紙をつけ、黒白か銀の結び切りの水引を選びます。表書きは「志」とし、その下には「○○家」または「施主」と書き入れます。

七回忌の服装

参列者は葬儀ほど厳しいルールはなく、略喪服や平服で問題ありません。また、施主含めたご遺族の服装も、略式礼服もしくは平服で問題ありませんが、参列者よりもカジュアルにならないよう留意します。

返礼品はできるだけ当日に渡す

香典のお礼となる返礼品は後日贈ることもできますが、七回忌は小規模ですし、贈り忘れを防ぐためにもできるだけ当日にご用意しておくのがベストです。

七回忌のお返しでおすすめのカタログギフト3選

七回忌にいらしてくださった方への香典返しや返礼品には、カタログギフトもおすすめです。お相手の好きなものを選んでいただけることはもちろん、従来の返礼品よりかさばらずお持ち帰りいただけることもメリットです。

施主の方は法事・法要引出物の準備を早めに進めよう

リンベルでは法事・法要引出物に適したカタログギフトを数多く取りそろえています。指定フォーマットのエクセルでご注文内容を入力いただくと、おまとめ注文も簡単に行えます。ぜひご利用ください。