年忌法要では、決まった年に故人さまを偲ぶ法要を執り行います。年忌法要の一つである「三回忌」では、どのような準備が必要なのでしょうか? 今回は、三回忌の概要や行う意味、準備について解説します。押さえておきたいマナーも解説しますので、参考にしてください。

三回忌とは

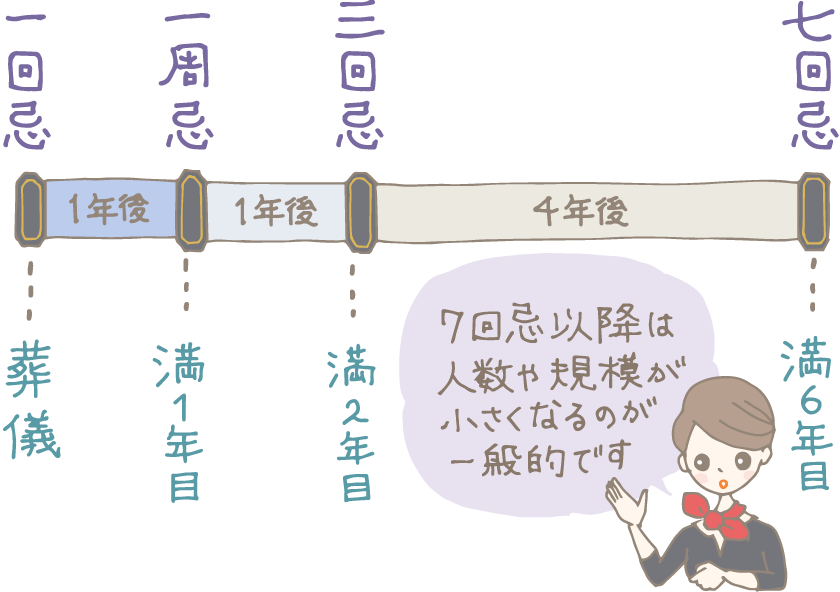

三回忌とは、故人が亡くなってから満2年目(翌々年)に執り行う法要のことをいいます。このように亡くなってからの年数ごとに故人を供養する法事を「年忌(法要)」と呼びます。年忌には一周忌・三回忌・七回忌などがありますが、満1年の一周忌に対して、三回忌は満2年、七回忌は満6年と、法要の名称と年数が違っています。

これは、故人が亡くなった時の法要をいわゆる一回忌として数えるためです。しかし、実際の法要は一回忌、二回忌ではなく葬儀、一周忌と呼ばれるのが一般的ですので、三回忌から急に数え方が変わったように感じられるというわけです。

混同しやすい一周忌と一回忌の違いについては、下記の記事で詳しく解説しています。

ちなみに、神道で故人を弔う「式年祭」は亡くなってからの年数で数えますので、「三年祭」は満3年で行います。三回忌とは違うタイミングになりますから、覚えておきたいところです。

三回忌を行う意味

仏教では、亡くなった後7日ごとに生前の行いについて裁きを受け、49日目に生まれ変わる世界が決まるといわれています。さらに一周忌や三回忌などの年忌法要では、追加の裁きを受けられることから、三回忌をはじめとする法要では、故人がよりよい処遇を受けられるように、遺された者が集まって仏様のご加護を祈るというわけです。

浄土真宗では、故人は亡くなった後、(裁きを受けることなく)すぐ極楽浄土へ迎えられると考えられていますが、遺された者が故人を偲び、感謝の気持ちを伝える場として年忌法要が行われています。

三回忌以外の年忌法要は?

一周忌、三回忌、七回忌の後にも、十三回忌、十七回忌と年数に応じて法要が行われます。それぞれの年忌法要の概要はこちらをご覧ください。

三回忌法要の流れ

仏教の場合の一般的な三回忌法要は下記のような流れで進められます。地域や宗派によって儀式の内容や順序が違うこともあります。

①僧侶入場

開始時間を迎えると、僧侶が入場し席につきます。参列者は開始時間までに着席しておきましょう。僧侶に近い席は、施主や家族など血縁関係の近い方が着くのが一般的です。

②施主の挨拶

僧侶が着席したら、施主から挨拶が行われます。参列者への謝意を伝え、誰の三回忌法要を行うか、当日の流れなどを手短に説明するのが一般的です。

③読経・焼香

読経が始まってしばらくすると、参列者は施主など血縁関係の近い方から順に焼香を行います。焼香を始めるタイミングや、合掌するタイミングなどは僧侶が案内することも多いので、それに従いましょう。焼香の順番に迷ったら周囲の様子を見ておき、促されてから席を離れるようにしましょう。

④僧侶による法話

読経と参加者全員の焼香が終わると、僧侶から、仏教の教えに基づいた話を一般の方向けに分かりやすく説く「法話」があります。この法話が終わると、僧侶は退場するのが一般的です。

⑤施主による終了の挨拶

法要を終わるにあたり、再度施主からの挨拶が行われます。寺院への謝意、参列者への謝意、会食会場への移動の案内、または会食に代わるお礼品お渡しの案内などを手短に述べるのが一般的です。

⑥会食

三回忌の法要後は「お斎(おとき)」と呼ばれる会食が行われます。これも施主からまず献杯の挨拶、そしてお開きの際の挨拶が行われるのが一般的です。会食は参列者へのお礼でもありますので、行わない場合は会食に代わるお礼品を参列者に差し上げるよう手配します。

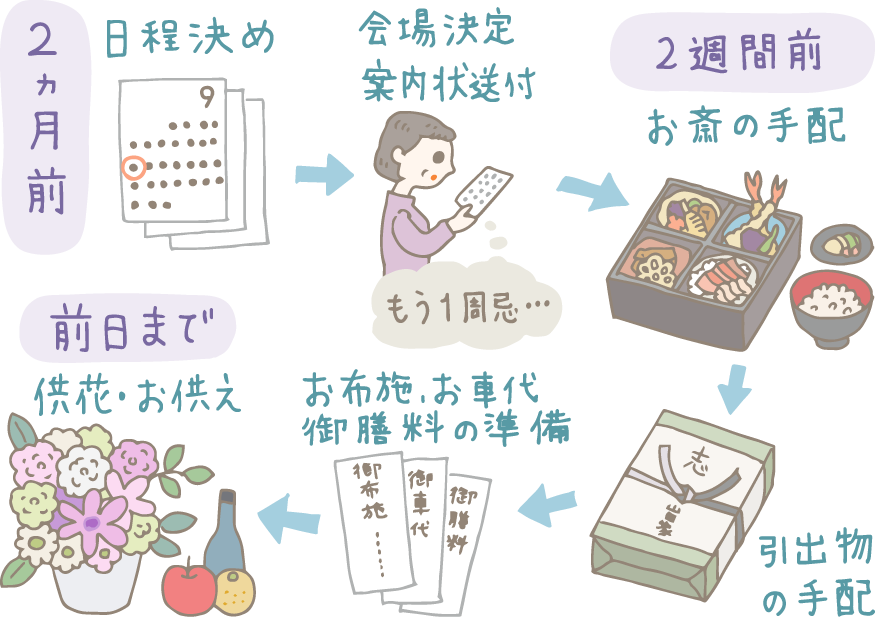

三回忌法要でおこなうべき準備

日時・場所を決める

本来は祥月(しょうつき)命日に行うものですが、近年は参列者のスケジュールを考慮して、祥月命日に近い休日などに行うのが一般的になっています。施主や家族の都合と併せて、多くの方が参加できそうな日時・場所を選んでおきましょう。

参加人数を把握する

親族や近しい方へは早めに連絡を取り、参加意思を確認しましょう。日時・場所を決める前に連絡して都合を聞いてもよいですが、調整が難しくなる可能性もあるので様子を見て判断しましょう。

会食の手配を実施する

従来は自宅で仕出し料理などを振る舞うのが一般的でしたが、現在は飲食店を利用するケースが多くなっています。ホームページやパンフレットなどで利用シーンに「法事」を挙げている店であれば、座敷を用意するなどの配慮が期待できるでしょう。

法要の会場からなるべく近い場所で行う、車でくる参列者が多い場合は駐車場も予約する、年齢層が高めであれば足腰に気遣って椅子席の店を選ぶなど、さまざまな事情を考慮して準備を進めることが大切です。

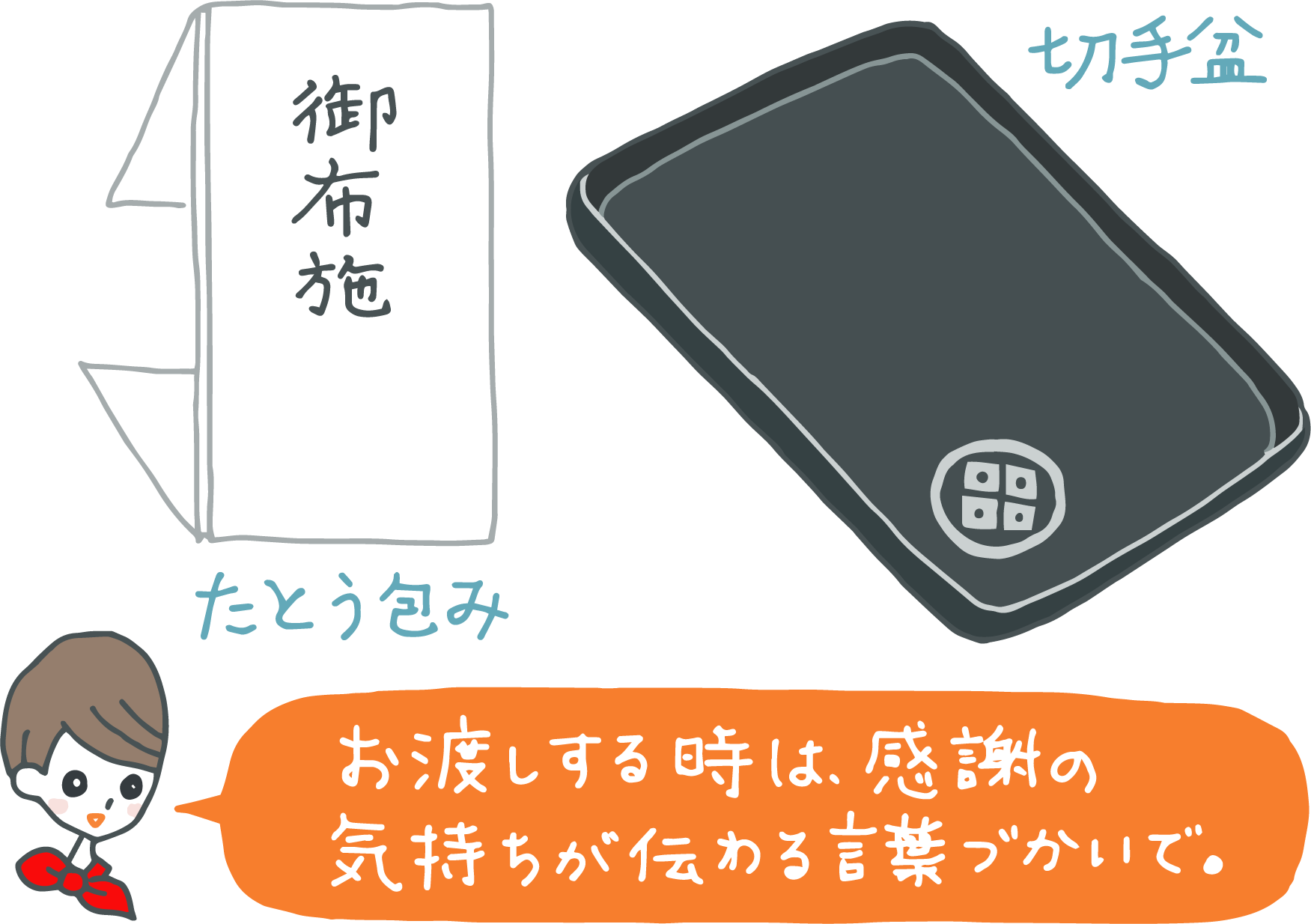

お布施の準備を行う

三回忌のお布施の相場は1~5万円程度とも言われますが、地域や宗派、寺院とのお付き合いの深さによっても違ってきます。迷ったら事情に詳しい家族・親戚に相談するか、寺院や僧侶に問い合わせましょう。

引出物・返礼品を準備する

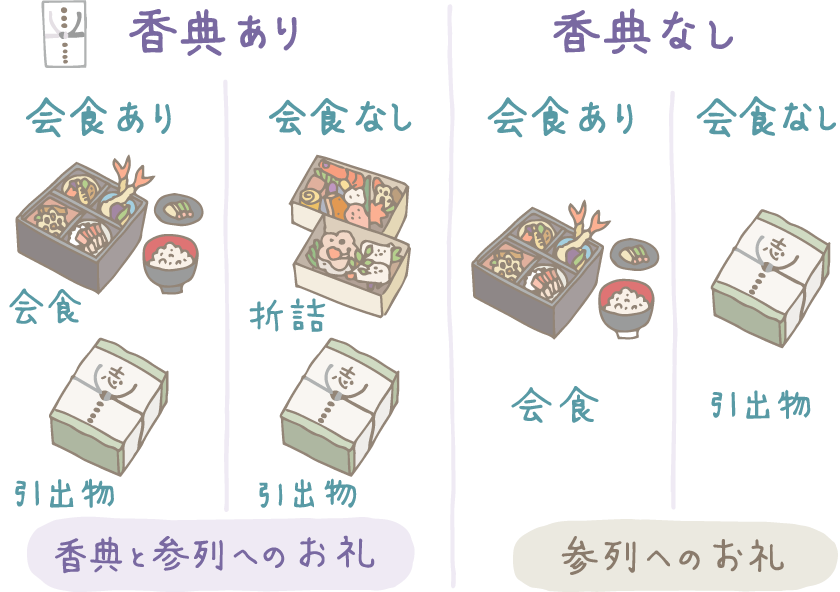

三回忌に参列された方には、いただく御仏前から会食費用と引出物を足した額を差し引いた7~8割程度の額で引出物を用意します。また会食に参加できない方には、会食に代えて感謝の気持ちを示す返礼品も併せて差し上げます。事前に「会食まで参加できるか」を確認し、返礼品もその場で渡せるように用意しておきましょう。相場は会食の費用と同程度、品物はお菓子やお茶などの「消えもの」が一般的です。なかでも、お好みのお品物を自由に選んでいただけるカタログギフトがおすすめです。かさばらず手配も簡単に行えるため、受け取り手と贈り手の両者にうれしい引出物といえそうです。

また近年では、施主側の意向で会食自体を行わないこともあります。この場合、あらかじめ参列者に会食は行わないことを伝えておき、香典を辞退した上で、会食相当の折詰などを返礼品として用意することが多いようです。他にも、香典を辞退した上で会食のみを行い、引出物を用意しないといったケースもあります。

三回忌法要に参加する際のマナー

案内状の返事は速やかに出す

法要に何人、誰が参列するかは施主側にとって重要な情報です。三回忌法要の案内状が届いたら、返信はできるだけ早く出すようにしましょう。家族で参列する場合、人数もきちんと伝えます。

服装

施主・参列者ともに三回忌までは「略喪服」で参列するのが一般的なマナーとされています。 略喪服は、男性であればブラック・グレー・濃紺のスーツ、女性であれば黒・グレー・紺のワンピースやアンサンブルなどと考えるとよいでしょう。お子さんは、学校に上がっていれば制服で参列するのがよいでしょう。制服がない場合や未就学児などは、色味の落ち着いた洋服を選びます。

香典の金額

三回忌法要における香典の相場は、親族の場合は1万円〜5万円、親族以外の場合は5,000円〜1万円といわれます。死や苦を連想させる「4」と「9」、縁の切れ目を連想させる「割り切れる数字」などは縁起がよくないとされていますので、避けるようにしましょう。

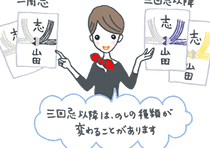

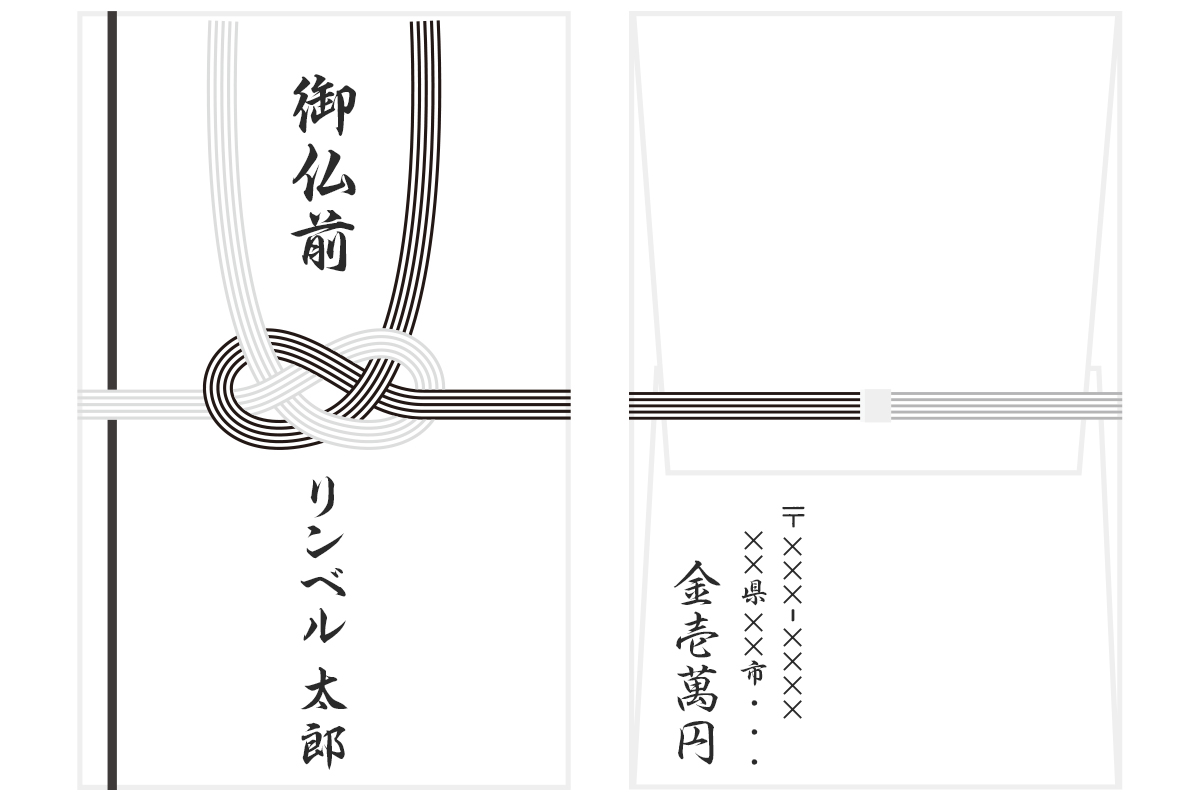

香典袋の書き方・渡し方

三回忌での香典袋は、「御仏前」「御佛前」「御香典」などの表書きが一般的です。ただしこれらはすべて仏式で、神道の三年祭などでは「御神前」「御玉串料」「御榊料」などとなります。水引の上側に表書き、下側中央に参列者の名をフルネームで書きます。

三回忌のお返しでおすすめのカタログギフト3選

施主の方は法事・法要引出物の準備を早めに進めよう

三回忌の施主は、寺院との打ち合わせや会食の準備と並行して、法事・法要の引出物や返礼品も事前に準備しておく必要があります。

リンベルでは法事・法要の引出物に適したカタログギフトを数多く取り揃えています。指定フォーマットのエクセルでご注文内容を入力することで、おまとめ注文を簡単に行えます。ぜひご利用ください。